ピックアッププレイヤー 2024-vol.02 / DF31 ファン ウェルメスケルケン 際選手

テキスト/舩木 渉 写真:大堀 優(オフィシャル)

ファンウェルメスケルケン際の「サイ」という名前は、母が生まれたばかりの我が子を胸に抱いた瞬間に「降りてきた」のだという。

漢字の「際」は日本での出生届を提出するにあたって、姓名判断によって当てられた。

「生まれる瞬間まで名前は決めていなかったんです。パッと出てきた2文字が『サイ』でした。でも、本当に名は体を表すんだなって。

漢字がついた時に将来が決まったのかなという気がします」

そう言って母は微笑んだ。

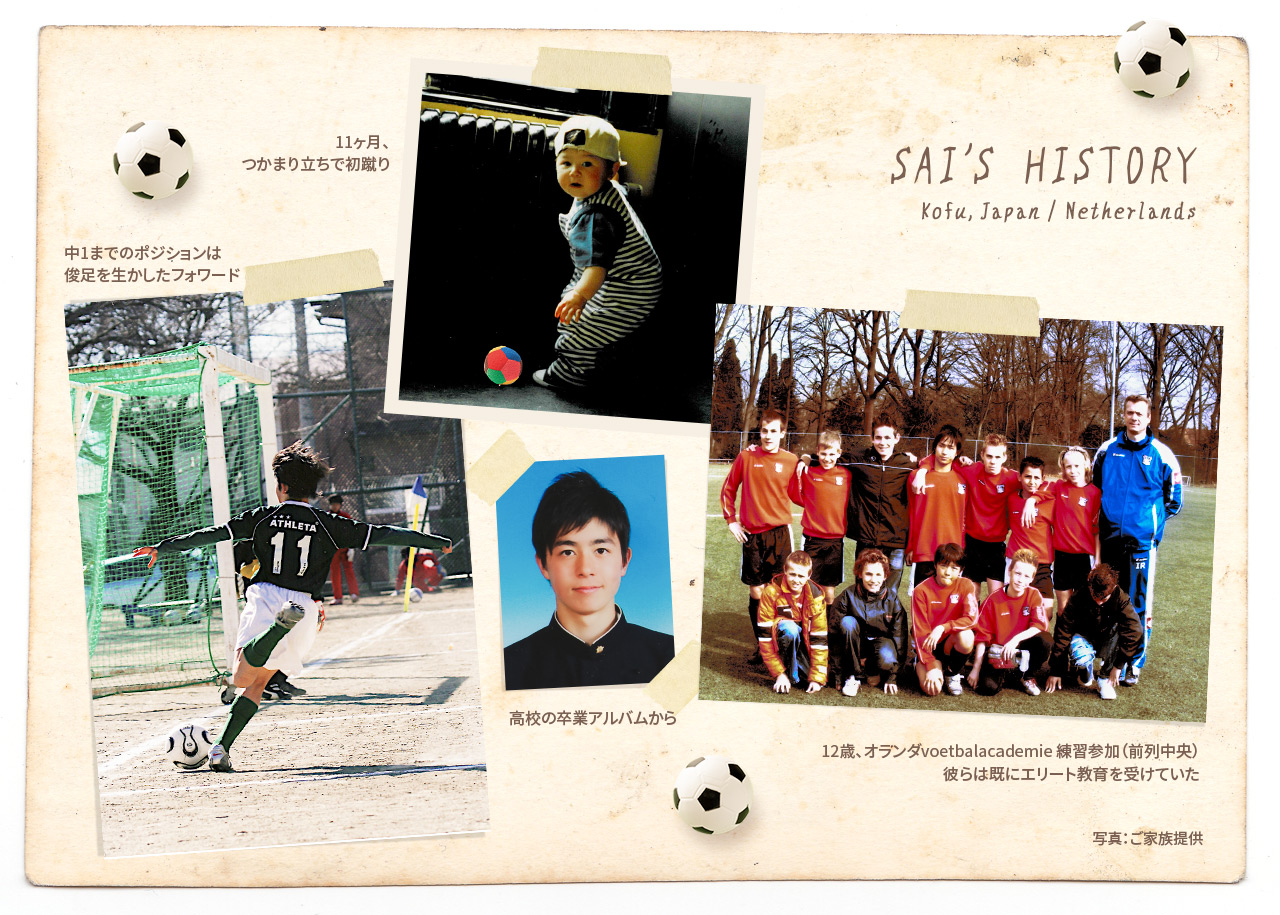

際はオランダ人の父と日本人の母の間に、オランダ東部マーストリヒトで生まれた。そして、2歳の時に両親とともに日本へ引っ越し、以降は18歳まで山梨県北杜市で過ごした。地元・清里の大自然の中でのびのびと育った際少年は、サッカーだけでなく剣道や水泳、スキー、乗馬など数々のスポーツにも親しんだ。

際はオランダ人の父と日本人の母の間に、オランダ東部マーストリヒトで生まれた。そして、2歳の時に両親とともに日本へ引っ越し、以降は18歳まで山梨県北杜市で過ごした。地元・清里の大自然の中でのびのびと育った際少年は、サッカーだけでなく剣道や水泳、スキー、乗馬など数々のスポーツにも親しんだ。

サッカーを本格的に始めたのは小学2年生の時。友人から熱心に誘われて地元の少年団に入ると、メキメキ頭角を現して4年生に上がると同時に八ヶ岳グランデFCに移籍。中学2年生からは、さらにレベルの高いプレー環境を求めてヴァンフォーレ甲府U-15に加入する。

今では日本語の他に英語やオランダ語を自在に操り、オランダでプロとして9シーズン戦った“国際派”の選手となった。常に前向きでコミュニケーション能力が高く、明るく朗らかに誰とでも仲良くなれる人柄も魅力だ。

しかし、少年時代の際は今と全く違うパーソナリティの持ち主だった。母はこう証言する。

「問題は起こさないし、勉強もスポーツも何でも真面目にこなす大人に好かれるタイプの子でしたね。バランサータイプで、周りの人たちとの距離感を見ながら動く子だったと思います」

これを本人に言わせれば「大人がどう考えているかを見て行動するタイプ」だったのだという。「例えば監督が何を考えているかをずっと気にしていて『じゃあ、こうしない方がいいな』と、どうしても気を遣ってしまう。自由奔放ではなく、物事を論理的に考える、一歩引いて見ているような感じだったと思います」と当時を振り返る際について、母が今でも鮮明に記憶しているエピソードがある。

「小学5年生の終わりに、私が学校の先生に呼ばれたんです。『息子が何かトラブルを起こしたのか?』と驚いたんですけど、話を聞いてみたら『お母さんから生徒会長に立候補するよう、際くんに言ってくれ』と。本人にはまだ伝えていなかったそうなんですが、学校から息子が必要とされていた。親としてまだ見えていない部分があったんだなと、びっくりしました」

結局、際は生徒会長選挙に立候補し当選した。小学生ながら、大人と子どもの間に立つ難しい立場をやり遂げられる責任感や賢さがあると、教師たちからの信頼を得ていたのである。

だが、自我を出さず周りを見ながら行動するパーソナリティはプロサッカー選手を目指すにあたって大きな障壁になってしまった。甲府のアカデミーに入り、順調にプロへの道を歩んでいた際は高校1年生の時に大きな挫折を味わっている。

甲府U-18に昇格すると、2学年上には堀米勇輝(現サガン鳥栖)がいた。世代別代表でも主力として活躍している先輩と一緒にプレーするようになった際は、「プロになるには、このレベルではないといけないのか…」と絶望した。当時はまだウィンガーだったため、ポジションの近い堀米と自分との歴然たる差を目の当たりにした時は、もはや諦めに近い感覚だった。

それでも地道に努力を重ねた際は、高校3年生の夏にトップチームで約1ヶ月間トレーニングを積むチャンスを与えられた。これは昇格できるかを決める、実質的なトライアウトだったのだが、ここでも「周りを見る」パーソナリティが飛躍を阻んでくる。

「高2、高3と進んでいくにつれて『思ったよりできるじゃん』という感覚に変わっていったんです。でもトップチームに行ってみたら、そこで試合に出られていない勇輝くんがいました。自分と同じウィングには柏好文さんがいて、ものすごい運動量やスピードでプレーしているのを見ると『いやあ、すごいわ…』と差を実感するばかり。

そんな中でも僕と一緒にユースから練習参加していたもう1人の選手は自我を出してプレーできていました。自分はそうじゃなかったし、自我を出したところで通用するレベルと身体ではなかった。練習試合に呼ばれても体力がもたなかったり、途中交代で出て15分で交代になったりするのが当たり前。点を取ったのにすぐ代えられたことだってありました。結果は出せていても、スピード感や強さに圧倒されてしまう自分がいて、『これは昇格できても厳しいだろうな』と感じていましたね」

プロサッカー選手になることを目指す高校生ならトップチームの練習に参加するチャンスを得て、ギラギラを前面に押し出してガムシャラにアピールしようとするのが一般的だろう。だが、冷静な際には自分の現在地がありありと見えてしまい、目の前にあるプロの世界に臆してしまった。最終的にはクラブとも話し合いの場を持ち、トップチームへの昇格ではなく大学への進学を決断する。

予備校には通わず、高校や甲府U-18の練習への行き帰りの時間を活用して地道に勉強を重ねていた際は、筑波大学体育専門学群を受験した。進学先選びはプロサッカー選手を目指しながら高いレベルの学問にも取り組めることが基準となっており、志望校は筑波大学だけに絞っていた。

ところが大学入試センター試験の英語でのマークミスが影響したのか、大学受験に失敗。別の大学からもらっていた推薦にも断りを入れていたため、進学という道も断たれてしまった。そこで際は動き出す。

「オランダへ行こう」

数ヶ月前から頭の中で温めていた計画を実行に移すことに決めたのだった。

「自分の殻にこもって、俯瞰して物事を見ている性格だったから、自我を出さないし、かつ狭い世界にいる。でも、『オランダのルーツがあるのに、もしかしたら一生日本の外には行かないのかもな…』と。その感覚がすごく怖くて『そんなのは絶対に嫌だ。だったら今すぐ行った方がいい』となりました。

実はセンター試験の数ヶ月前から勝手にオランダに行きたいと思っていたので、筑波大学に受かっても1年目は休学して、オランダに行こうかとも考えていました。だから落ちたのはショックでしたけど、すぐに頭を切り替えられたんです。

もう1つの理由はオランダでサッカーをやってみたいという好奇心です。12歳の時、家族旅行で両親と一緒にオランダへ行った時、2週間くらいNECナイメヘンとドルトレヒトのアカデミーに練習参加させてもらったことがありました。その経験があったので、あの環境でサッカーをやりたいという感覚になり、自然と大学に受かっても受からなくてもオランダには行かなくちゃダメだという考えになっていましたね」

プロサッカー選手になるなら自分を変えなければならないという危機感もあったが、それよりも強かったのは外の世界に出て自分の限界を越えるための挑戦をしたいという渇望だ。「20年、30年先を考えた時に、あの瞬間に行かなかったら、自分はずっと日本にとどまることになってしまう」と考えていた矢先に、完璧なタイミングで大学受験に失敗した。1年間浪人して予備校に通って受験勉強をする自分は全くイメージできなかった。

「両親は普通に英語を喋っているし、地元でも英語や他の言語が飛び交っているのに、これから成長しても日本にずっとい続け、日本語しか喋れない人間で終わるという自分が想像できて、それがすごく嫌でした。自分にはもっと大きな世界でやっていけるポテンシャルがあると感じていましたし、ルーツは生かさなければ意味がない。20歳でも22歳でもなく、18歳の段階でオランダへ行かないと、自分はたぶん怠けるなと感じたので『よし行こう』と思い立ちました」

際のオランダへ渡るという決断を聞いた両親は寝耳に水だった。「大学受験が終わった時に初めて言われたと思います。大学ではなくオランダに行きたいという話は、それまで出ていなかったので、ちょっと驚きでした」と母は言う。一方、「驚くよりも『ああ、そうですか』という感じでした」と語った父にとっては納得の決断だった。

子どもの頃から常に大事な決断は本人に委ね、両親はそれを尊重してきた。父に言わせれば、サッカーを続けることを念頭に置いて大学進学を目指していたのなら、受験がうまくいかなかった後にオランダへ渡ることは自然な流れだったという。

ただ、母はユースからトップチームに昇格できるかどうかの瀬戸際にいた際に「迷い」があったことを見抜いていた。

「甲府でプロになるためのトライアルをしている間、迷いがすごく見えていました。頑張っているのに、技術的よりも心理的に目の前のことにフォーカスできていない感じだったんです。だから日本に残ってプロになりたいという考えのままであれば、結末は違ったかもしれない。本人にもそういう気持ちがあったのかなと。あまり本心を言わないし、甘えん坊なところもある優しい子ですけど、内側に抱えているものは大きかったと思うので」

思い立ったらすぐ行動。際は両親の協力も得ながらオランダ1部リーグと2部リーグの全クラブに自分の履歴書やプレー動画を送って、チャンスの糸を手繰り寄せようとした。すると1つだけ「契約したい」と申し出てきたクラブがあった。それが12歳の時に練習参加したことのあった当時2部のドルトレヒトだった。

英語もオランダ語もほとんど話せない状態で加入したドルトレヒトでの1年目はアマチュア契約で、まずセカンドチームに所属することになった。トップチーム昇格とプロ契約を目指す同世代の選手たちがひしめき合う環境で、際はカルチャーショックとも言える壁にぶち当たる。

「1年目は、オランダに上下関係というものが存在しないことに慣れず苦労しました。日本だと必ず『あなたは僕よりも年上だね、年下だね』という基準があったうえで話をしますけど、それが全くない。逆にみんなが同じ立場だから自分の意見を主張していいし、思っていることを相手に伝えたらちゃんと答えが返ってきて、それが対話になるというのを学ぶ1年間でした」

ヨーロッパで「言わなくてもわかるでしょ」という日本的な非言語コミュニケーションは通用しない。自分の考えを発信できないと、周りに対等な存在として認めてもらうのも難しくなってしまう。それはサッカーだけに限らず、日常生活でも同じだ。際は美容院でオーダーをうまく伝えられず、角刈りにされてしまったこともあったという。

だが、苦しい時間を経験したことで「その状況を理解してどうするべきかを考える癖がついた」。オランダで成功するためには語学力を磨き、自己主張することに対しての心理的障壁を取り除かなければならない。そのうえで生活を自立させるための術を身につけ、プロフェッショナルなアスリートとしての基盤を作っていく必要がある。

ドルトレヒトから電車で30分ほどの距離にあるブレダで祖父の家に住んでいた際は、そこで出てくる食事で足りない分を自炊で補うようになった。日本よりもフィジカル重視の傾向が強いオランダで戦うための体づくりにも励み、英語やオランダ語の勉強も欠かさず続けた。すると徐々に自分が変わっていくことを実感できるようになった。

「アマチュア契約で稼いでいるわけじゃないから、両親から食費として渡された100ユーロをやりくりして、リアルに1ヶ月1万円生活をしていた時期もありました。でも、それが今につながっていると思います。

最初はトップチームでプロ契約をすると言われていましたけど、それがなくなってセカンドチームへ行き、すぐにはプロになれなかったからこそ『プロになるって大変なんだ。お金を稼ぐのって大変だな』と気づきました。1年目が終わって一時帰国したら、オフはアルバイトをして旅費を稼ぎました。そのお金でオランダに戻って、2年目は『今シーズン中にプロになれなかったら終わりだ』という危機感が強くなりました」

自分を追い込んでプロサッカー選手になる夢を追いかける最中、座右の銘にもなっている言葉に出会った。

「至誠を尽くす」

息抜きにと観ていた『王の涙 -イ・サンの決断-』という韓国映画の中でセリフに引用されていた『論語』の一節だ。「小事を軽んじず、至誠を尽くせ。小事に至誠を尽くせば誠となる」という言葉が、自分の追い求めていた姿勢とぴったり合致し、まとまりのなかった思考も一気に整理されていった。

「細かいことを日々突き詰めていけば、最終的にそれは自分、人々、環境、全てを動かせるという言葉の意味がしっくりきて、やっぱり日々の練習、日々の細かいことからやり続けなきゃなと。例えば人と会った時に挨拶をするかしないか。そういうことも突き詰めていったら回り回って最後は自分に返ってくるし、一つひとつの積み重ねが自分だけでなく周りの環境も変えていくという考え方は今も軸になっています」

どんなに細かいことでも妥協せず辛抱強く努力を重ねていたら、待ち続けていたその時は突然巡ってきた。2014-15シーズンの終盤、1部リーグで戦っていたドルトレヒトのトップチームではディフェンスラインに負傷者が続出。そんな中でセカンドチームにいた際に、ウィングから右サイドバックへのコンバートが言い渡される。チャンスを逃すまいと新しい役割を受け入れた20歳の若武者は、エールディビジ最終節のトゥエンテ戦で念願のトップチームデビューを果たした。

すでにドルトレヒトの2部降格は決まっていたが、初先発でメキシコ代表のヘスス コロナらと対峙したデビュー戦のニュースは日本まで届いた。そして、シーズン終了後の2015年6月15日にドルトレヒトとのプロ契約締結が発表され、際は晴れてプロサッカー選手となる。

それからはドルトレヒト、カンブール、PECズウォレ、NECナイメヘンと4つのクラブを渡り歩き、オランダ1部では通算75試合、同2部では通算129試合に出場した。ズウォレ時代の2021年には右膝の前十字靭帯断裂という大怪我を負うも、見事に復活を果たして9シーズンにわたりヨーロッパの最前線でプロサッカー選手として活躍した。

アマチュア時代も含めると11年間を過ごしたオランダで、際の人間性は磨かれていった。自己主張が苦手だった青年は、今やコミュニケーション力の塊のような人間になっている。母も「いまだに私たちの中では18歳の頃のままではありますけど、人に対しての振る舞いなどを見ていると、いろいろな山を越えてきたんだろうなと思います」と、息子の成長ぶりに目を細める。

アマチュア時代も含めると11年間を過ごしたオランダで、際の人間性は磨かれていった。自己主張が苦手だった青年は、今やコミュニケーション力の塊のような人間になっている。母も「いまだに私たちの中では18歳の頃のままではありますけど、人に対しての振る舞いなどを見ていると、いろいろな山を越えてきたんだろうなと思います」と、息子の成長ぶりに目を細める。

では、本人は自らのパーソナリティの変化についてどう感じているのだろうか。

「自分の意見を持つことの大切さは身に沁みているし、意見を言うことに対してのためらいはなくなりました。他人の目を気にして自分の意見を発信せず、言われたことをただ聞いているばかりだと、認識にズレが生じてきます。それってとても危険なことだと思うんです。それに自分の選手としての意見を監督やチームメイトにぶつけて、お互いの考えをすり合わせていくことによってチームが成長するという感覚もあります。

オランダに行かなければそういうコミュニケーションの大切さに気づけなかったかもしれません。そして、オランダに行ったことで自分の生きる世界の輪が広がりました。向こうでは自分から発信をしていかないと誰も寄ってこないですけど、発信をしていくことによって、いろいろな人に出会うことができる。仲のいいチームメイトができて、その選手が他の人を紹介してくれて、生活や行動の範囲がどんどん広がっていくことを経験して、いい意味で人の考えも聞けるし、自分の意見もちゃんと言える人間になれたなと思います」

2024年、際は再び大きな決断を下した。ヨーロッパでの挑戦を終え、Jリーグに活躍の場を移すことにしたのである。

右膝の大怪我を乗り越えて復活を実感しながら、2023年夏にカンブールを退団する。だが、夏の移籍市場が閉まるまでに移籍先が決まらず、無所属のまま新シーズン開幕を迎えた。その後、オランダ国外への移籍を目指してドイツ2部クラブの練習に参加するも登録枠などの関係で契約には至らず。最終的に右サイドバックに負傷者が続出していたNECナイメヘンからオファーを受け、10月末になってようやく新たな所属クラブが決まった。

それから約2ヶ月半後、際はかつて夢見たJリーガーとなる。NECナイメヘンとの契約に「日本のクラブからオファーが届いた場合、違約金なしで契約解除できる」という一文が盛り込まれていたことも、フロンターレへの移籍を後押しした。

「オランダに11年いて、よく『日本ってどんな国?』『日本ってどう?』と聞かれていましたけど、僕は日本のことを全然知らなくて、きちんと答えられなかったんです。政治のこと、旅行するにはどこが良いのか、美味しいものは何か……18歳までの知識しかないから聞かれてもわからない。

日本にルーツがあるのに、日本のことを全然知らないのはすごくもどかしかった。それに加えて選手キャリアの中で一度は日本でプレーしたいというのもありました。育ててもらった国、サッカー選手としての基盤を作ってくれた国であるのは間違いないので、お世話になった人たちの前でプレーしたいなと。自分がまだいい状態の時に日本に帰ってプレーすることが恩返しにもなるし、自分がプロとして夢見ていた舞台はどういう場所かを知りたかった。そうしたら運よくフロンターレからお話をいただいて、移籍を決めました」

オランダでの最後のクラブが12歳の時に練習参加していたNECナイメヘンになるのも運命だと感じ、ヨーロッパを離れることにした。

「自分の方がクオリティは高いのに『怪我明け』ということで試合に使われなかったり、監督が新しく連れてきた選手と役割が被っていたり、右膝の怪我から復帰した当初はなかなか思い描いた成長曲線に戻れませんでした。でも、カンブールとNECでプレーした1年ちょっとで一気にいい時のプレーの感覚が戻ってきていました。

それに最後のクラブがNECで本当に良かったと思っています。選手をやっているうちは何が起きるかわからないし、オランダで区切りをつけるには最高の終わり方だったなと。オランダでの始まりがドルトレヒトで、オランダでの終わりがNECだったのはすごく意味があることだと思います。

僕がいた時のNECはレベル高かったと思うし、いい選手もすごく多かった。加入前は本当に勝てなくて下位にいたけど、自分が入ってからは負けることもなく、国内カップ戦の決勝まで行けました。チームが成長して一気に上昇気流に乗っていく流れに関われて、その中でいいプレーをすることができた。あのレベルの選手たちの中で結果を出せた、信頼を得られたのは自信にもなったし、本当に良かったなって」

実はカンブール退団後の2023年夏にも複数のJクラブが際に関心を示していた。冬にもJ1で優勝争いをする強豪クラブがいくつもアプローチをかけてきた中、移籍先にフロンターレを選んだのは「選手としてすごく成長できるクラブだろうなという感覚があった」から。その決断を下すまでの過程で鍵を握っていたのは、フロンターレOBの武岡優斗だった。

2人の出会いは2019年の夏まで遡る。際はヨーロッパのシーズンオフになると古巣の甲府で練習参加するのが毎年の恒例になっていた。そこで目に留まったのが、前年にフロンターレを退団して甲府に在籍していた武岡だった。

「夏の甲府で、長袖長ズボンで練習をしている優斗くんを見かけて、『この人クレイジーだな』と思ったのが始まりでした。Jリーグは見ていましたけど、選手のプレーの特徴と顔や名前が全て一致するほどではなくて、『フロンターレに銀髪の選手がいたよな』というのを知っていたくらいで、そのイメージと優斗くんは結びついていませんでした。

そんな中、ある日のウォーミングアップの時にたまたま目の前にいて、何で長ズボンなんだろう? と思って声をかけたところ、まさかの同じポジションで、それからずっと2人で話すようになって。優斗くんは人間としてすごく尊敬できるし、年齢は違うけど何を投げても100で返してくれる。何でも包み隠さず話せる先輩に会えたことは本当に大きな財産だなと思っています」

当の武岡も「広報から『今日から毎年恒例の練習生が来ます』と言われましたけど、際のことは知りませんでした」と明かす。だが、初対面でも打ち解けるまで時間はかからなかった。

「甲府U-18出身の海外でやっている選手で、すげえなって。そうしたら基礎練習で前後になって、『はじめまして』からずっと話していたら一気に仲良くなりました。最初は『いろいろ聞いてくるなあ』と思っていたけど、しだいに同じサイドバックということがわかり、めっちゃいい奴で、なんか波長が合うなって。

それから練習の合間や練習後にフロンターレのことをずっと吹き込んでいました。例えばサイドバックとしてのボールの置き方や止める・蹴るの話、衝撃を受けたことなどを包み隠さず伝えていました。もはや洗脳かというくらい(笑)。でも、彼は興味津々に聞いてくれて。『俺は海外でやっているから』みたいな驕りが一切ないし、誰に対しても謙虚で壁を作らず、貪欲に学ぼうとするし、濃密な話ができる彼の人間性は素晴らしいですよ」

2人の関係性は時を経るにつれてどんどん深まっていき、際がオフで帰国するたびに食事などを共にするように。フロンターレからオファーを受けた際は、まず武岡に連絡を入れて助言を求めた。

「止めて蹴るの基本技術、選手個々のレベルの高さ、日々の練習から既にミスが許されない雰囲気があって、当たり前のことを当たり前にやれる選手たちが揃っている環境は選手としてすごく成長できたし、もしフロンターレに移籍したら吸収できることだらけだと思うよという話は、優斗くんからずっと聞いていました。

基本的な動作を突き詰めてこそいいサッカーができるし、それを当たり前にやる人たちが集まるから、すごくいい連動が生まれる。フロンターレは一本の筋が通ったクラブだなと思っていたから、自分も体験したいなと。選手として成長できるかどうかなど総合的に見て、一番魅力的だったのがフロンターレでした」

武岡はフロンターレのいいところだけでなく、そこで生き残っていくことの難しさやチーム状況など移籍を決めるにあたって障害になりそうな情報も知りうる限り包み隠さず事細かに伝えた。「山根(視来)の退団が濃厚になっていたとはいえ、もし日本に帰ってくるんだったら試合に出なければ意味がないから」と、際の未来を思っての助言だった。

「ヨーロッパから日本に帰ってくるのは簡単かもしれないけど、際の年齢だと日本からヨーロッパに戻るのは難しいですよね。むしろダメだったらヨーロッパに戻ればいいと考えているんだったら、Jリーグに戻ってくるのはやめた方がいいと言いました。それにオランダで実績も知名度もあるのに、全て捨ててまで日本に帰る覚悟があるんだったら、ACL出場権を争えるクラブで挑戦してほしかった。ただ、フロンターレに関しては自分が在籍していた頃に比べたら少しレベルが下がっているともはっきり言いました。それでも彼がフロンターレを選んでくれたのは嬉しかったです」

慣れ親しんだオランダを離れ、初めてJリーグでプレーすることになった際は再び変化を求められる。日本でのプロデビュー戦となったFUJIFILM SUPER CUP 2024でいきなり決勝ゴールを挙げてフロンターレのタイトル獲得に貢献したが、Jリーグのシーズンが本格的に開幕してからは出場機会を得られない日々が続いた。

「ヨーロッパでは結果を出した選手が全てで、ゴールやアシストで勝利に貢献したら次の試合も絶対スタメンになるのが当たり前だと思っていました。なので、結果を出しても、それだけでは試合に出られないというのを頭で理解するまでが難しかったです」

11年前にオランダで適応するのに苦しんだように、今度は日本でも同じ壁にぶつかった。ヨーロッパとは全く違う文化や文脈が存在するJリーグやフロンターレで周囲からの信頼を勝ち取り、自らの立場を変えるにはどうすればいいのかを模索する日々。チャンスをつかめずに焦りも感じる中、潮目が変わり始めたのはACLで敗退が決まった後だった。

「ACLがある間は連戦で、毎試合メンバーの入れ替わりがあってベンチ入りできる選手の数も多かったから、そんなに気にしていませんでした。でも、いざリーグ戦だけに集中するとなった時、試合に出るメンバーが固まってくる。そこで『何で自分は出られないんだろうか? フロンターレで試合に出るために何が足りないのか?』と真剣に考えるようになっていきました。

オランダ時代にも理不尽に感じたり、厳しい立場に置かれたりしたことは何度もありました。でも、自分はそういう時にどうするかを大切にしてきたではないか……と。ベストコンディションを維持することはもちろん、理想とする選手像に近づくために何をするべきかから逆算して自分に矢印を向けて日々積み重ねていく。そこにフォーカスしようと目線が定まった時に、体も気持ちもすごく楽になりました。

そうやってスイッチが入った時に、選手と真剣に向き合ってくれる人たちがいる環境だったのも僕にとっては大きかったです。ヨーロッパでは全体練習後に居残り練習をしようとしても、コーチが付き合ってくれることはほとんどありません。でも、フロンターレでは自分から動けば『よし、やるぞ!』と助けてくれる人がたくさんいました。ヘッドコーチ(当時)のミツさん(戸田光洋)をはじめ、チームメイトたちやフロンターレの練習環境には本当に救われたと思っています。もしあれがなかったら気持ち的にもかなりキツかったと思うので」

スプリントと1対1の応酬になりがちなオランダのサッカーに慣れていた際にとって、相互理解や複数人の連携、それを体現するための技術が重視されるフロンターレのサッカーは全くの別世界。チームメイトや対戦相手の特徴をゼロから理解して自分のプレーに落とし込んでいく作業は決して簡単ではなかった。

それでも地道にトレーニングとコミュニケーションを重ねると、負傷による離脱を挟んだ6月下旬以降は右サイドバックの主戦に定着する。Jリーグの舞台で手応えをつかむにつれ、自分が歩んできた道は間違いでなかったと信じられるようにもなった。

「日本に帰ってきたからには獲れるタイトルは全部獲りたいと思っていましたし、その中でも一番獲りたいのはACLでした。ところが試合に出られないまま敗退してしまい、自分を納得させるのにすごく時間がかかりました。そんな中で思い出したのは、オランダ時代にたどり着いていた1つの『答え』です。キャリアを終えた時に、自分の理想としていたサッカー選手像にどれだけ近づけていたか。それが重要なんだと。

週末の試合は自分をアピールする場であり、結果を出してタイトルを獲る場でもありますけど、それが全てではない。プロサッカー選手としてのキャリアが終わった時に自分の理想としていた選手像に近づいていたか、もしくはそれ以上だったかという物差しで見たら、一瞬の通過点でしかない試合で何かがうまくいかなかったとしても、自分が出せる最大限のパフォーマンスを見せられていたかが重要になります。そのために日々何ができるかにフォーカスしていれば、毎週の試合での浮き沈みはそんなに気にならなくなってくる。フロンターレでも徐々にそういうメンタリティになっていきました」

周囲の環境や状況が変われば、選手としての将来設計も変わってくる。では、今の際が「理想像」とするのはどんな選手なのか。

「U-23日本代表に選ばれた時、『サイドバックって前を向いてプレーしなきゃダメなんだ』と思ってめちゃくちゃドリブルをするようになりました。たくさんミスをして、失点にも絡んで、結局リオデジャネイロ五輪には出場できなかったですけど、本当に素晴らしい経験になりました。あの時の経験がなければ、今の自分はないと思います。でも、すでに8年も前のことなんですよね。

当時から現在までの数年間で世界のサッカーは大きく変わりました。サイドバックに関して言えば、かつてはマルセロやフィリップ ラームといった気が利いてゲームメイクもできるテクニカルなタイプが重宝されていましたけど、今はダニ カルバハルのようなアスリート能力が高くタフなタイプが評価されるようになっています。

一緒にプレーする選手たちや周りの環境によって求められるプレーや理想像は微調整が必要ですし、実際に僕の感覚も常に変わってきています。ドルトレヒト時代は守備的なプレーを求められ、カンブールではより攻撃的に振る舞って、左サイドバックやボランチも経験しました。その後、ズウォレでは必ず1枚剥がして前にボールを運べるサイドバックとして評価してもらい、ビルドアップにも積極的に関わるようになりました。

フロンターレに来てからは高い水準の基礎技術を持っていることが必要で、なおかつ周りの選手たちとの関係性や連動を生かしたサッカーを学んでいます。ヨーロッパと日本の両方を経験したことで選手としての幅は確実に広がっているし、毎年伸びていっている感覚もあるので、今は『オールラウンドで何でもできるサイドバックだったね』と言ってもらえるような選手になるのが理想ですかね」

もう1つ、「生粋の負けず嫌い」だからこそ際が追い求める「理想」がある。それはフロンターレでのタイトル獲得だ。

「シーズンが始まった時に、バフェ(バフェティンビ ゴメス)が『タイトルは最高の栄誉であり、サッカー選手を辞めた時に形として残るのはトロフィーだけ。フロンターレはそれを獲れるクラブだから、獲れるだけ獲ろう』と話していたんです。これまでタイトルに縁がなかった自分にとって、キャリアを終えるまでにいくつのタイトルを獲れるかは本当に大事なことだと思っていますし、フロンターレを移籍先に選んだ大きな理由の一つでした。

だから、このクラブでタイトルを獲りたい。僕は負けず嫌いですから。小さい頃はゴールを決めたら誰よりも喜んで、試合に負けたら必ず泣いていたし、もう必死でしたね。今でも誰にも負けたくないし、何より自分に負けたくない。うまくいかない時やキツい時には『俺ってこれくらいしかできないんだ……俺ってサッカー選手でいいのかな?』と、自分の限界を考える瞬間が生まれてしまうものです。でも、その一瞬に打ち勝つことが何より重要であり、それを乗り越えた先でタイトルを獲りたいと思っています」

自分の考えや感情を表に出すことが苦手だった青年は18歳で親元から巣立ち、自分らしさとは何かを自らに問い続け、サッカー選手としても人間としても深みを増して30歳を迎えた。フロンターレ移籍を勧めた武岡は「際は日本人っぽくないプレーをするし、良くも悪くも日本に染まらず、このままいってほしいです。まだ30歳。ノボリ(登里享平)がJリーグでベストイレブンになったのも30歳の時だったと思うし、際にはそれを狙ってほしいかな」と、今後のさらなる活躍に大きな期待を寄せていた。

両親も1人息子の挑戦を温かく見守り続ける。「自分の人生ですし、誰しもが唯一無二の人間ですから自分らしく、本当に好きなことや使命と感じるものを見つけて邁進してほしい。その気持ちだけです」と語った母は、こう続ける。

「オランダに行って10年経った時に、『サッカーはいつ辞めるの?』と聞いたことがあるんです。決して辞めてほしいわけではなく、10年という節目だったので。そうしたら彼は『思った以上にもっとやれそうだよ』と言ったんですね。もしかしたら他にもやりたいことがあるかもしれないですが、今のようにいい笑顔で一生懸命、楽しそうにサッカーをやっていってくれれば嬉しいです」

父も「仕事には苦しい時期もあると思うけど、とにかく楽しんでやっているのが一番大事」と同調する。

「自分らしく、好きなことをやっていって欲しいです。会社に入るのと同じで、サッカーでも『チームのため』というのは重要ですけど、自分の成長や自分の人生がまず中心にあったうえで好きなことをやれば、親としてはそれでいいと思います。

お金のためではなく、本当の意味での自分の幸せを追い求める。そうすると自分の幸せが他人の幸せにもなっていくと思うんです。際はファンとコミュニケーションを取るのも好きだし、彼らしいかなと思うんですけど、そうやって応援されるのも自分のプレーがファンにとって喜びになるのも幸せなこと。

まだ若いから、勉強しなければいけないことはたくさんあると思います。でも、経験をどんどん貯めていけば、いい人間になれる。スポーツ選手の人生は先のことがわからないですけど、35歳になってもまだまだ伸ばせるところがあるかもしれない。だからとにかく楽しくプレーして、やり切ったと自信を持って言えるまで頑張って欲しいです」

一方の際からも両親への感謝が湧き出してくる。多くの人を魅了する人間性の基盤は全て両親から受け継いだものだからだ。

「オランダから日本に来て、努力して日本語を話せるようになり、日本の会社で働くようになって、ゼロベースから全てを作り上げた父は本当に尊敬しています。自分も同じような経験をしましたけど、父が乗り越えた困難は計り知れないです。異国の地で挑戦しても諦めない姿勢や忍耐力、誰とでも仲良くなれるコミュニケーション能力は父が自分に見せてくれてきたものだったと思います。

母は細かいところを突き詰めるタイプで、頭の回転も速いし、苦しい時でもしっかりやらなきゃと論理的に行動できる人。両親がずっと突き進んでいる限り、『俺もやらなきゃ』と思わされますし、感謝は尽きないです。今考えてみると、もしかしたら自然と両親の背中を追いかけて、父や母のようになりたいと思うようになっていたのかもしれないなと。いつか『俺はこれだけできるようになったぞ』と言いたいですけど、まだまだかな。それでも自慢の息子だと思ってもらえるだけのことをやり続けたいし、それが親孝行になると信じています」

小事に至誠を尽くせば誠となる。変化を恐れず、強い意志と覚悟のもと理想を追い求めて……。両親から授かった「際」という名前とともに、ファンウェルメスケルケン際は走り続ける。

「改めて自分がオランダに渡ってからのことを振り返ると、ここまで全速力で駆け抜けてきて、気づいたら今になっていた感じなんです。いいタイミングで移籍させてもらったり、ひょんなタイミングで大怪我をしたり、この11年間は息をつく暇がほとんどなかった。でも、流れがあり続けているのはいいことだなと。息をつく暇がないということは、成長を続けられているという意味でもあります。だから、このまま立ち止まることなく挑戦し続けたい。

そのうえでついに30歳になって思うのは、いろいろなものを伝えていける人間になりたいということです。自分の持っている経験や知識、考えてきたことなどを、両親からもらったルーツを生かして伝えていきたい。日本とヨーロッパを結びつけて、橋渡しができる人間になれたらと思っています」

profile

[ふぁん・うぇるめすけるけん・さい]

対人戦の強さやビルドアップ能力、機を見た攻撃参加が特徴のサイドバック。マッチアップする相手の動きを見ながらスペースを埋め、攻撃時にはゲームメイクや精度の高いクロスを入れるだけではなく、自らもゴール前に入り込みフィニッシュにつなげる得点感覚もウリ。高校卒業後からオランダで長年プレーし、昨シーズンにフロンターレに加入。チームの最終ラインに新風を吹き込んだ。

1994年6月28日、オランダ マーストリヒト生まれニックネーム:サイ