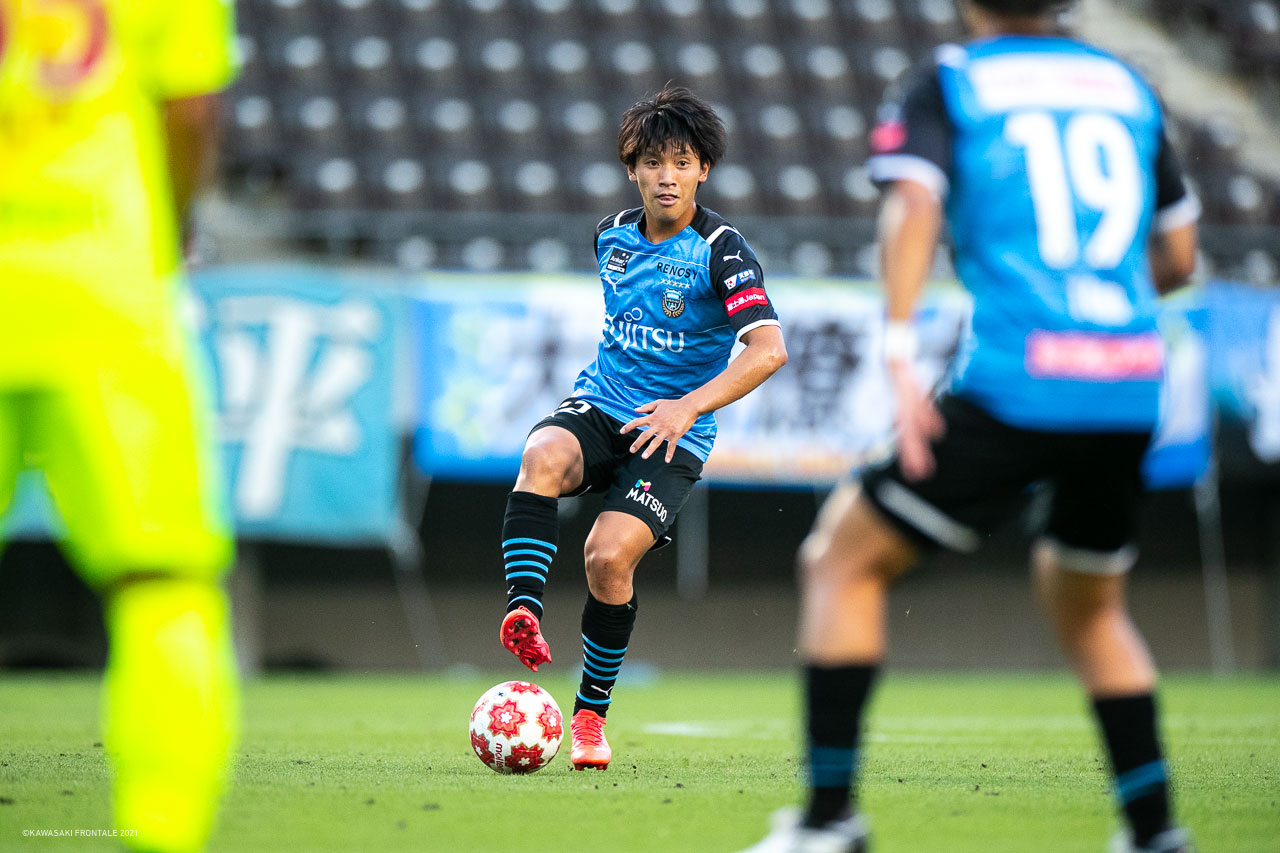

ピックアッププレイヤー 2021-vol.11 〜MF22 橘田健人

感覚のその先へ

テキスト/原田大輔 写真:大堀 優(オフィシャル)

間違いなく、J1連覇への起爆剤だった。

連戦を戦う川崎フロンターレは夏場になり、リーグ戦で3試合勝利から遠ざかっただけでも「失速」と表現された。

そのチームに再び勢いをもたらし、追い風を吹かせたのが、ひとりの大卒ルーキーだった。橘田健人である。

2021年11月3日、等々力陸上競技場で、チームは通算4度目のリーグ優勝を達成した。それは同時に彼にとって初の日本一だった。

「今シーズンが開幕したときから優勝を目標にしていました。優勝できたことはうれしいですが、まさか自分がその試合にスタメンで出場できるとは正直、思っていなかった」

その言葉にはこの1年間で、彼が歩んできた確かな成長がある。

ルーキーが発する言葉だから、そこになおさら川崎フロンターレの強さがあるように思えた。

ルーキーが発する言葉だから、そこになおさら川崎フロンターレの強さがあるように思えた。

「本当にプロ1年目から、こんなにも試合に出られるとは思っていませんでした。その点に関してはすごくありがたいですし、試合に起用し続けてもらうことで、少しずつ自分の良さを出せてきているのかなと思えるようになりました」

強さの真髄は、橘田健人が語った次の発言にある。

「やっぱり技術的な部分では他のチームメートに劣る部分がたくさんあるので、自分としては全く納得していないですね。試合もそうですけど、特に練習では明らかに自分がやれているという感覚を得られないんです」

試合の間隔が空き、オフを挟んで練習が再開されたときだった。出場機会を得ていた橘田は、経験を積んだことで、自分が成長しているのではないかと思っていた。

しかし、である。

「試合では少しずつ慣れてきた感覚はあったので、自分も普通にできるかなと思っていたのですが、みんなと練習をしてみたら全然違いました。(相手が)プレッシャーを掛けてきているときのボールの置きどころや立ち位置で相手をはがす動き。ボールを受ける前から考えてプレーしているところの質が、改めて違うと思いました。止めて蹴るという基本も含め、自分はまだまだだなと感じさせられました。もちろん、試合でもそう思うところは多いのですが、自分の場合は練習のときのほうがより強く、それを感じます」

試合よりも激しい練習の強度、試合よりも高い練習の質が麻生グラウンドにはある。

橘田の口から「立ち位置」という言葉が紡がれたように彼は今、“感覚の先に”に向き合っている。

フランスの地で日本代表が初めてW杯のピッチに立つ約2週間前── 1998年5月29日、鹿児島県霧島市に生まれた。小学生になり、サッカーを選んだのは「親に怒られたくなかったから」だと言う。

「兄が野球をやっていたのですが、父が野球経験者だったこともあって、いろいろと言われていたんです。それを小さいながらに見ていたので、サッカーだったら父親からいろいろと言われずにすむのではないかと思ってサッカーを選びました。でも、父親はサッカーもやっていたみたいで、どっちにしても怒られたんですけどね(笑)」

今も帰省すると顔を出すという小学校の校庭が橘田にとっての原風景だった。小学1年生になり、本格的にサッカーをはじめた国分西サッカースポーツ少年団にプレースタイルの原点はあった。

「当時からパス……アシストをするのが好きでした。そこは今も同じですが、自分がゴールを決めるよりもアシストするほうが気持ちいいんですよね」

橘田いわく、国分西SSSは「ガチガチのサッカーチームという感じでした」と話す。シュートよりもパスに楽しさを覚えた少年は、そこで「厳しく鍛えられた」という。

「走りの練習もあったのですが、毎回、走る前は子どもながらに面倒くさいなって思っていて、今日は適当に走ろうと思っているんですけど、いざ練習がはじまると、誰にも負けたくないと全力で走ってしまうような子どもでした」

全国大会に出場する機会はなかったが、国分西SSSでパスに魅了された橘田は、霧島市立舞鶴中学校に進学する。そこでサッカーの「楽しさ」と「感覚」に磨きを掛けていった。

「中学校のサッカー部は正直、あまり強いとは言えなかったですね。県大会に出られれば、『うれしい』というくらい。顧問の先生やコーチはいるのですが、めちゃくちゃゆるかったというか。練習時間も自分たちで決めていたくらい。全くしばられるような環境ではなかったですね」

自分たちで練習内容や練習時間を決めるため、1時間ハーフの紅白戦が日常茶飯事だった。「遊びのような感覚もあった」と橘田は話すが、1時間ハーフという実践形式の練習が橘田の感性を育て、天性の感覚を磨く一助になっていたのだろう。

学生である自分たちで練習内容を決めていたと聞いて、顧問の先生はサッカーに明るくない人物なのだろうと、勝手に思い込んでいた。しかし、その中村真也先生こそが、橘田の運命を導いた人物だった。

橘田は当初、小学生のときから憧れていた強豪校に進学したいと考えていた。そのため、志望届にその学校名を記載して提出した。

ところが、である。それを見た中村先生はこう言った。

「お前のプレースタイルを考えると、きっと神村学園に行ったほうが合うと思うぞ」

聞けば、中村先生は県のトレセンを担当する歴とした指導者だった。「不思議な人でした」と橘田が表現したように、あれこれ指示を出すのではなく、紅白戦に交ざって一緒に汗を流すような人だった。きっと、ただ放任していたのではなく、サッカーの楽しさを感じ、自分たちで考える力を養ってほしいという思いがあったのだろう。中村先生を信頼していたという橘田は「一瞬で考えが変わった」と言い、提案を受け入れた。

「何の疑問も抱かずに『わかりました』と伝えました。家に帰ってから、すぐに親にも『神村学園に行くことにした』と言ったように思います」

遠くに見える霧島の雄大な山々のように、のびのびとサッカーを楽しみ、パサーとしての感覚を磨いてきた橘田は、神村学園高校に進学すると、さっそく出鼻を挫かれた。

遠くに見える霧島の雄大な山々のように、のびのびとサッカーを楽しみ、パサーとしての感覚を磨いてきた橘田は、神村学園高校に進学すると、さっそく出鼻を挫かれた。

「最初に神村の練習に行くと、毎週やっているという走りのトレーニングに参加させられたんです。目標のタイム内に1000mを8本走るんですけど、自分は2本くらいしかそのタイムをクリアできなかった。新入生は4本で免除されたのですが、先輩たちはそのあとも8本走り、余裕でタイムをクリアしていた。それを見て、練習初日にして『これは終わったな』って思いました。レベルの違うところに来てしまったぞって」

電車通学だったが、1年生のときは雑用もあり、練習が終わって家に帰れば夜の10時近くになっていた。

「電車は座っているだけだったので楽でしたけど、むしろお弁当を作って、駅まで送り迎えしてくれた親のほうが大変だったと思います。今考えたら、本当にありがたかったですね」

高校生になり芽生えたのは、親への感謝だけではない。8本の1000m走に表れているように努力する姿勢、そしてサッカーの技術を学んだ。

橘田が公式サイトプロフィールの「影響を受けた指導者」に名前を挙げている有村圭一郎監督である。

「有村先生に出会って、はじめてといえるくらい丁寧に技術的な部分を教わったような感覚があります。相手を見てプレーすることの重要性をはじめ、サッカーの奥深さというか、サッカーが本来持つ楽しさを教わったように思います。相手の意表を突くプレーや、相手が予想しないようなプレーをすることが好きな監督でもあったので、小中学生のときとはまた違ったサッカーの楽しさを知ることができたように思います」

その有村監督には「すべてを見透かされ、試されているように感じていた」と明かしてくれた。

「サッカーのことはもちろん、人間的なことについてもたくさん指導を受けました。なかでも、相手のことを考えて生活しろということは常に言われていました。サッカーだけでなく、普段の生活においても自分本位な行動をしない、相手のことを優先して生活するということは言われ続けていました」

そうした姿勢が、周りを活かすパサーとしてもプレーの幅を広げてくれたのだろう。今も“悔い”という形で橘田の心に焼き付いている思い出がある。

「キャプテンを任されたのですが、有村監督からは自分がチームを引っ張っていくことを求められていたんですよね。だから、キャプテンとして、『自分だけでなく、周りに対しても厳しさを持て』と、いつも言われていました。性格的にも厳しく言うことができず、結局、卒業するまで、それができずに終わってしまった。自分たちは3年間ずっと全国大会に出られなかったのですが、自分たちが卒業してから選手権でも全国大会に出場していたことを考えると、なおさら自分がチームに対して厳しく接することができなかったからかなと思ったこともありました」

高校3年間、選手権の切符をつかんだのは鹿児島城西高校だった。神村学園高校は3年間すべて県大会決勝で敗れたのである。

「3年生…… 最後の選手権の県予選決勝で、自分は過呼吸になってしまったんですよね。それだけプレッシャーがあったのかもしれませんが、前半から息が苦しくて、『何だ、これ』って思いながらハーフタイムも苦しかった記憶が残っています。後半になって、結構、チャンスは作ったと思うのですが、1本のカウンターを決められて守り切られてしまった。あとにも先にも、試合中に息ができないくらい苦しくなったのは、あの一度キリでした」

高校最後の公式戦を終え、有村監督からもらった言葉が胸に突き刺さっている。

「ここがゴールじゃない。この経験を今後に活かしてほしい」

大学は桐蔭横浜大学を選んだ。当初は九州にある大学への進学を考えていたが、フィジカルを活かしたサッカーをしていると聞いて思いとどまった。中学時代に自分のプレースタイルを見て、神村学園への進学を薦めてくれた恩師の教えが、成功という実感として残っていたのかもしれない。

自らの性格を「人見知り」と表現する橘田にとって、桐蔭横浜大学に先輩がいたことも弾みになった。当然、そこにはレベルの高い関東でプレーしてみたいという思いもあった。

「大学生活はめちゃくちゃ楽しかったですね。初めての一人暮らしでしたし、同級生はみんな仲が良かったですし、自由な時間も多くて毎日が本当に楽しかった」

ただし、サッカーではすぐに打ちのめされた。入学してすぐに試合に起用してもらったが、自分自身も「レベルの差を感じた」と言うように、次第にベンチメンバーにも入れなくなった。小学生のころからピッチに立ち続けてきた橘田にとって、初めて試合に出られない悔しさだった。

「自分自身のフィジカル面も弱かったんです。当時の桐蔭横浜大学は守備を重視したチームだったこともあって、自分は肝心の守備が全くできていなかった。それに、自分自身でもメンバー外になる前から、そろそろ外されるだろうなという感覚はありました。自覚していたこともあって、冷静に自分の欠点である守備を身につけるしかないなと思うことができました」

今シーズン、川崎フロンターレの背番号22として、再三、ピッチで見せてくれている危機察知能力やボール奪取の礎が築かれた。

「守備に目を向けたら、そこからどんどん守備の楽しさを感じるようになっていったんです。安武(亨)監督からは球際の強さ、ボールを奪い切る力についてずっと言われていました。そこの重要性については、監督やコーチから言われたこともありますが、自分自身でもプレーしていくうちに気づいていきました」

守備の才能が開花したのは、自分自身の追求もあるが、周囲のスタッフ陣がかけてくれた声にもあった。

「守備でもいいプレーをすると、素直に『いいぞ』って褒めてくれたんですよね。自分が守備を意識してプレーしているなかで、監督やコーチが、『守備ができるようになったな』『ボールを奪い切れるようになったな』って言ってくれた。それが自信にもなりましたし、褒められると楽しくなって、どんどんやるようになりました。周りが認めてくれたことが成長するうえでは大きかったと思っています」

パスにサッカーの魅力を感じ、攻撃が大好きだった少年は、青年になり守備で自分のリズムを作り出すようになっていった。

「この考え方が良いのか悪いのかは別として、守備をこれだけやっているのだから、攻撃でミスをしたとしてもいいやと思えるようになったんです。それまではミスへの意識が強く、ミスしないように意識してしまう性格でした。でも、守備をしてボールを奪い切れるようになると、攻撃でも堂々とプレーできるようになりました」

憧れや夢だった「プロ」を具体的に意識したのも、守備に自信を持ちはじめた大学3年生だった。

「関東大学1部リーグで2位になり、ひとつ上の先輩たちがどんどんプロになることが決まっていったんです。(三笘)薫くんとかはちょっと別次元でしたけど、プロ入りが決定している相手と試合をしても、普通にやれるという感覚を自分のなかでも感じるようになりました。そこからですね、プロになりたいと思うようになったのは」

2019年、関東大学1部リーグで2位の好成績を収めた桐蔭横浜大学は、インカレでも決勝に進出する。橘田が「人生で一番悔しかった試合」に挙げる明治大学との決勝は今も忘れられない。

0−0で突入した延長前半、桐蔭横浜大学は先制しながらも、PKで同点に追いつかれると、そこから失点を重ね1−3で敗戦した。橘田は日本一になるチャンスを逃したのである。

「僕自身、あの試合ではあまりいいプレーができなかった思いもありました。あとは、同点に追いつかれたシーンで、自分が相手を倒してPKを与えてしまった責任も感じていました。そこからチームが崩れてしまったので。本当にあの試合は悔しかったですね」

まだPKを与えてしまった責任と、日本一になれなかった悔しさから立ち直れずにいた日のことだった。橘田の携帯電話に安武監督から着信が入る。

「お前に川崎フロンターレからオファーが来たぞ。どうやら中村憲剛がお前のプレーを気に入ってくれているらしいぞ」

川崎フロンターレのファン・サポーターならば、もはや説明する必要もないだろう。麻生グラウンドとの距離が近い、桐蔭横浜大学の選手たちは、練習試合の人員が足りないときに声が掛かることがある。2020年に加入したイサカ・ゼインもその一人だ。

当時からクラブの未来を見据えていた中村憲剛は、練習生が来れば、その将来性を自分なりに見極めていた。練習参加していた橘田のプレーを見た中村は、強化部でスカウトを担当する向島建に「あいつ、いいんじゃないですか」と伝えていた。

中村が言う。

中村が言う。

「健人は、機動力もあるし、足元の技術もしっかりしていた。レオ(旗手怜央)とかもそうだけど、練習生が来たときには、(伊藤)宏樹さんからも、一緒に練習した感想を教えてくれと言われていましたからね。どのタイミングだったかまでは覚えてないですけど、健人にもフロンターレの戦力になり得る選手だと思った印象はあります。止めて蹴るの練習を一緒にしたりして、リトマス試験紙じゃないけど、僕のなかの何かが反応したんでしょうね」

プロになることを意識していた橘田のもとには、すでにいくつかのクラブから声が掛かっていた。だが、安武監督から電話口で中村憲剛の話をされて、すぐに心が決まった。

「安武監督から電話が来て、すぐに『フロンターレに行きます』って返事をしました。安武監督に『憲剛さんから少しでもいろいろなことを学びたい』と伝えると、監督からも『学ぶことできっと成長することがたくさんあると思うぞ』って言ってもらいました」

親にも連絡すると、「川崎フロンターレに行くことに決めたから」と伝えた。親には幾つかのクラブから声が掛かっていることは伝えていたが、行き先が川崎フロンターレと聞いて驚いていたという。

「正直、時間を掛けて、冷静に考えていたら、自分のことなので多分、フロンターレに行こうとは思っていなかったかもしれないですね。フロンターレはレベルも高いですし、練習に参加していたから、レベルが全く違うことも直接、感じ取れていましたから。でも、安武監督から電話をもらったときは、レベルの高いところでプレーしたいというよりは、憲剛さんの話をされて、憲剛さんから学びたいなという思いで、すぐに決めたところがありました」

それだけ橘田にとって中村の存在は大きかった。川崎フロンターレへの加入を決めた橘田は、2020年のキャンプに参加した。左膝前十字靱帯を断裂し、リハビリに励んでいた中村と一緒に練習する機会は叶わなかったが、同部屋になり、念願だったサッカーの話をする時間を得た。

「憲剛さんと同部屋でめちゃくちゃ緊張して、むしろ最初はおびえていたと思います(笑)。でも、憲剛さんはまだ大学生の自分とも普通にサッカーの話をしてくれました。練習試合のプレーについても、あそこがよかったと褒めてくれて、どういう考えでそこにいたのかとか聞いてくれたんです。でも、当時の自分はあまり考えてプレーしていなかったというか、感覚的にやっているところもあって。それを素直に答えたら、『逆にすごいな』って驚かれました」

大学時代、初めて試合に出られず悔しさを味わった。そこで守備を意識したように、中村の言葉を聞いて、考えてプレーすることや立ち位置で周りや相手を動かす重要性に、目を向けるようになった。

ただし、川崎フロンターレへの加入を決めたことで、大学4年生のときの自分は散々だったと苦笑いを浮かべる。

ただし、川崎フロンターレへの加入を決めたことで、大学4年生のときの自分は散々だったと苦笑いを浮かべる。

「自分では意識しないようにしていたのですが、川崎フロンターレへの加入が決まった選手という目で見られていることがプレッシャーになって、うまくいかなかったんです。自分自身でも分かるくらいプレーが消極的になってしまいました」

おそらく、2020年に大卒ルーキーとして加入した三笘や旗手が活躍していたことも、重圧になっていたのだろう。そのとき、救ってくれたのも中村だった。

「自分は自分なんだから比べる必要はない。気にしなくていい」

その中村は2020年シーズンをもって現役を引退したため、練習場にはいなかったが、彼の意志を受け継いだ選手たちが麻生グラウンドにはいた。

「あまりのレベルの違いに、最初は普通にここに来たことを『ミスった』って思いました(苦笑)。人見知りな性格もあるので、シーズン当初は不安だし、緊張だし、自分がやれるとは1ミリも思っていなかったですね。普通の選手であれば、前を向けない状況でもフロンターレの選手たちはみんな前を向ける。特に(大島)僚太さんやヤスくん(脇坂泰斗)は前を向く力とボールを失わない力、パスを出すタイミングも絶妙で衝撃を受けました」

その大島や脇坂に聞きにいけば、教えてもらえる土壌が、ここ川崎フロンターレには根付いていた。

「ACL(AFCチャンピオンズリーグ)でウズベキスタン遠征に行ったときの練習で、僚太さんがボールを受けて右を向いていたのに、左側にスルーパスを出したことがあったんです。それを知念(慶)くんがシュートしたんですけど、ずっと僚太さんを見ていたのに、明らかに知念くんを見ていた瞬間がなかったんです。だから不思議に思って聞きにいったら、ボールを受ける前に知念くんが走っていることを確認していたと教えてくれました。そのときのシステムが2トップだったので、CBとSBの間、この位置に走り込むだろうと予測して出したと聞かせてくれました」

日々が発見と吸収の繰り返しだ。

「まだ僕は頭が疲れるような領域には達していないんですよね。意識してないと、見ることを忘れてしまうこともある。だから、まだ頭を使ってプレーするところまでは、できていないのかなと思っています」

ただし、中村も驚いた天性の感覚と、大学時代に養った守備がある。攻撃についても、守備でリズムを作ればいい。

「守備ならば、大学時代から相手のボールの持ち方や立ち位置で、だいたい来るところを予測してきていたので、それがプロになった今も通用している部分だと思います。ただ、まだ攻撃のときに頭が使えていないと感じていますし、ノボリさん(登里享平)と一緒にプレーしていると、自分の立ち位置だけでなく、僕の立ち位置まで教えてくれるので、本当に助けられています。どうしてもまだ意識しないと、立ち位置ではなく、ボールだけを見てしまうことがあるんですよね」

橘田はそう話すが、自信のある守備力によって何度、チームは救われたことだろう。攻撃にしても、思い切りのよい展開力によって何度、チームはチャンスになったことだろう。

「インカレで準優勝したときに感じたのですが、1位と2位って全然違う。2位だったら、3位も4位も変わらない。だから、やっぱり日本一になりたい。シーズン前は緊張していたし、不安でしたけど、今はこのチームで中心になってサッカーがしたいなと思えるようになってきました。シーズン当初とは明らかに違う感覚がある。このチームで中心になって、毎試合、チームを勝たせられるような選手になりたいという欲が強くなっていると感じています」

現在地を聞いた。ピッチに立つ橘田は、どこまで見えているのか──。すると彼は「1つ先を読むところまではできるようになってきたかもしれません」と教えてくれた。

その言葉を聞いて、今や背番号10を付ける選手が、若かりしころに語ってくれた言葉を思い出していた。

感覚のその先にある思考── 橘田は川崎フロンターレで、その領域に挑戦していく。

profile

[たちばなだ・けんと]

テクニックと運動量を兼ね備えたルーキー。チームの攻守をつなぐリンクマンとして類まれな才能を発揮する。今季後半戦からはスタメンに定着し連覇にも貢献する活躍を見せ、来季の活躍も期待される選手になった。

1998年5月29日、鹿児島県霧島市生まれニックネーム:けんと