ピックアッププレイヤー 2024-vol.05 / MF26/山内 日向汰選手

テキスト/隠岐 麻里奈 写真:大堀 優(オフィシャル)

自分に向き合い、サッカーに向き合い、自らの成長につなげてきた。

丸いボールを自在に操り、自分の身体と一体化したプレーは、

観ている者をワクワクさせ楽しませてくれる。

そのプレーの先にある未来も、きっと輝いているように──。

はじまり

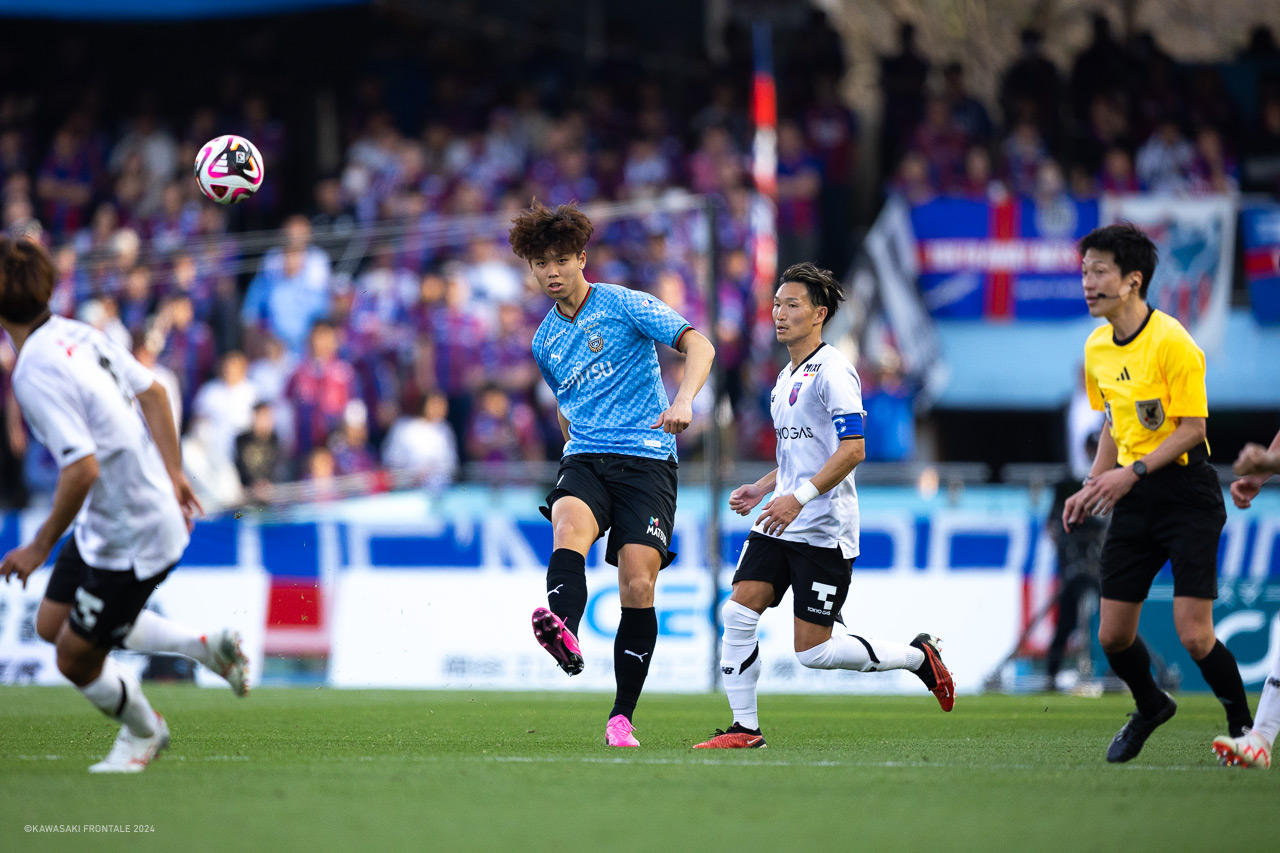

2024年3月30日、FC東京戦。

2024年3月30日、FC東京戦。

前日の練習後に、いつものようにミツさん(戸田光洋ヘッドコーチ)がメンバー発表をし、名前を呼ばれて自分が入ると知った。

不思議な感覚だったけど、「入ったんだな」と思った。

準備はずっとしてきたので、「やっとか」という思いと「やってやろう」という気持ちがあった。緊張はあんまりなかったし、よく眠れた。

当日、いつものように軽食で、餅と和菓子を食べた。

アップをしていたとき、自分がよく見てきた等々力をピッチの目線から感じられて、なんだか楽しかった。

前日にFC東京戦に向けたビデオを見返して、自分が出た時にマッチアップする選手の特徴を整理していたから、前半はベンチにいる間に、もし自分が出たらこうしようと考えていた。

名前を呼ばれた時は、「出るんだ」と思った。準備はしていたけど、出ないかもしれないと思っていたので。

オニさん(鬼木達監督)からは、「試合を決めてこい」と送り出してもらった。

これが、プロになって初めての等々力。

交代を待っている間、隣には「よく知った顔」がいたせいか、あまり緊張はしなかった。

限られた時間で、自分がどうチームに貢献するかを考えながら、最初から全力でやらないと結果を残せないとも思っていた。

高井からのロングフィードが来て、新と走り出した時、自分はオフサイドポジションにいなかったし、行けば2対1を作れる場面だった。新がオフサイドになるかなと思ったので声をかけた。

まだ相手との距離もあったし、カットインからのシュートが得意なので、そうしようかなとも思ったけど、相手選手が食いついたのがわかったので、キックフェイントをして縦にボールを運んだ。

内と縦と、どちらにもいけるようにギリギリまで選択を待って、シュートの可能性も考えながら、相手がついてきたので、切り返した。

新がいると思ったので、ゴール前へボールを送った。

新とは、それまでは縦関係が多かったから、ああいう形で点を取ったシーンはあんまりなかったけど、動き出しはわかるので、新があそこにいたから入ったゴールだったのかな。

うわー。

入った。

喜んでいたら、先輩たちが、どんどん来てくれて、あんまり誰が来てくれたのかわからなかった。それから、ヤスくんが「よくやった」って声をかけてくれた。新がGゾーンに行っていたのは気づいていなくて、戻ってきてから変な抱きつき方をされて、アキさんも来て「よくやったな」って言ってくれた。

実感がわいてきて、ただただ嬉しかった。

それから3点目の健人くんのゴールが決まった時、僕は等々力をぐるっと一周見回した。

見たかった景色だったし、これから何度もこういう雰囲気を感じられるようにしようと思った。

自分が小学生の頃から観ていた場所で、みんながタオルマフラーを振っている。

昔、アカデミーの練習が終わってから、みんなで等々力に来ていた頃、試合途中に来て電光掲示板の辺りから、みんなで固まって観ていたこともあったな。

2017年のセレッソ大阪戦(9月30日、5対1で勝利)で打ち合いになって、エウシーニョがボレーで突き刺したゴール、ちょうど僕は真後ろから見ていて、一回ボールが跳ね上がって、みんなで叫んだ。その後、森谷賢太郎くんがハーフウェイライン手前から無回転でぶち込んで、ヤバいゴールも決まった。あの試合は、すごかったなぁ。

2018年のヴィッセル神戸戦(10月20日、5対3で勝利)、最初はイニエスタの写真を撮っていたら、僚太くんのすごいゴールが決まって、それどころじゃなくなった。めちゃくちゃうまいじゃん!

観に来てくれた家族からは、グループLINEで「おめでとう」ってスタンプが来たので、スタンプで「ありがとう」と返事をした。

アカデミーの同期だった宮本ディアウ勇守歩と地元の友だちが観に来てくれていた。1か月ぐらい前に地元の友だちから「その試合、観に行くよ」と言われていたけど、俺、今ベンチにも入ってないからどうかなと思っていたから、この日にデビューできたことは巡り合わせだったのかな。

周平さん(寺田周平/U-15在籍時の監督、U-18在籍時のコーチ)からLINEで連絡がきた。

「ナイスアシスト。いいコンビでのゴールだったね。まだまだ頑張れ。返信不要です」

玉さん(玉置晴一/U-10・12在籍時のコーチ、監督)からもLINEがきた。

「Jリーグデビューおめでとう。アシストまでは、出来過ぎだな。まだまだこれから。頑張って」

安武さん(安武亨/桐蔭横浜大学サッカー部監督)からも電話をもらった。

うれしかったし、そういう人たちの教えがあったから今の自分がある。

少しでも恩返しできるように頑張りたい。

みんなから、泣いてるって言われたけど、泣いてないっていうことで。

一生に一度のことなので。

目を瞑ってもらえれば。

僕は、ピッチから見た等々力の景色を、一生忘れないと思う。

思い出と今と

FUJIFILM SUPER CUP2024ヴィッセル神戸戦、国立競技場でプロ選手としてデビューした日向汰は、試合が終わってすぐ広報スタッフの石田亮太に「今日、アカデミーのスタッフ(監督、コーチ)も観に来てますかね?」と話しかけた。石田は3年前に広報担当となる前は8年間、運営として携わっており、まだ幼かった日向汰のプレーも観て、「こんなに上手かったらサッカーが楽しいだろうな」と羨ましい気持ちに自分がなったことを覚えていた。だから、デビュー戦に勝利し、うれしそうな日向汰を見て、感慨深かったという。

それから1ヵ月半が経った3月30日。

フロンターレスカウトの向島建は、かわさきFMの解説をしながら、そのプレーを観ていた。

「興奮しましたね。思わず、いやいやもう、あれは驚かないですよ。あれができる選手なんでねって言っちゃいましたね(笑)。ゴール前での意外性のあるプレーや、シュートを打つとみせかけて相手を騙して切り返したり、空気が変わりましたよね」

桐蔭横浜大学サッカー部監督の安武亨も、すぐに映像で確認したという。

「新と日向汰は大学時代からのホットラインですからね。おそらく日向汰には『新ならあそこにいるだろう』と、なんとなく感じる感覚があるのだと思います。ふたり同時に出たこともよかったし、日向汰がラストパスを出して新が決めて、私もうれしかったですよ。あのドリブルは、素晴らしかった」

フロンターレU-18監督の長橋康弘は、練習が終わると、ロッカールームでトップチームの結果について話している選手たちの声が耳に入ってこないようにして、帰宅してから試合を観た。

「ワクワクと心配の両方があったけど、日向汰と新で決めたから、うれしかったですよね。日向汰がボックスで仕掛けていく形は、『はい、来ました!』っていう感じでしたね。マジか、ヤバいなって興奮しました(笑)。きっと、一生日向汰のなかに残ると思います。あのドリブルは、こだわってきたところだから、めちゃくちゃ嬉しかったと思います。ああやって仕掛けて、“クックッ”ていけるのが、もうやってきたことそのもの。お見事です。うれしかったのと良かったねぇという気持ちでした。また、新が入れちゃうよねっていう(笑)。その前は高井がパスを出して、アカデミー(出身選手)で決めたのは、スタッフみんなうれしかったと思います」

アカデミー時代を知る浦上壮史(フロンターレU-18GKコーチ)も、感慨深い気持ちになったという。

「高井から出して日向汰が仕掛けて、新が決めた。全部アカデミーで取って、あれはうれしかった。観ていたら、関ちゃん(関智久トレーナー)がベンチの横で喜んでいたのがわかった。関ちゃんは、日向汰が(アカデミー時代に)ケガをしていた時も治療とかケアを一生懸命やっていたし、日頃から、やるべきことをちゃんとやれって指導もしてくれていたから、活躍するのを直接見たら、うれしいだろうなぁって感じるものがありましたね」

ベンチの後ろで、スタッフと一緒に観ていたトレーナーの関智久は、日向汰がボールを持った瞬間こう思ったという。

「パスを出さずに、行けるところまでドリブルで行け! って思いました。いい形で新が決めて、あのふたりでゴールを決めた。アカデミー時代も知っているので、めちゃくちゃうれしかったです。日向汰とは、中2、中3、高3で一緒でしたけど、あれは中学時代に観ていた日向汰のスタイルでした。高校時代は、フィジカル面でやりにくそうでケガもあり良さが出せていなかったように僕には見えていたので、大学できっとまた自分の武器を磨いたんだろうなと思いました。ドリブルして、自分でシュートまで決めていた、あの頃の日向汰を見ているようでした」

試合後、ロッカールームで、「よかったなぁ」と言って、日向汰と抱き合った。

玉置晴一(フロンターレU-18コーチ)は、練習後に自宅に帰ってから試合を観た。

「あの時間で何を残すかって考えただろうし、あの切り返しや逆をとるプレーもよくしていたし、小さい頃の日向汰を思い出しました。ギリギリまで待って判断して変えたプレーも、(日向汰)らしいし、まだまだこれからですけど、でも、単純にうれしかったです。またそれを決めたのが新っていう嬉しい要素がついてきて(笑)」

感極まっている日向汰を見て、玉置自身もぐっときたという。

「昔から負けたくないっていう感情が見える子でした。プロ選手だったら、普通はかっこつけたい場面で、感動するっていうのも日向汰らしいというか(笑)。正直に言えば、僕もちょっとウルッときました」

「最終的に勝てばいい」

「小学生の頃は、とにかく楽しかったです。練習の2時間前から麻生グラウンドにきて、今の駐車場がある場所で、ドッジボールをしたり、遊んだこともありました。(宮城)天が、ドッジボールがうまかったんですよ。長野や函館にも行ったし、みんなでバスに乗って、ご飯を食べて、スパイクを磨いたりしたのも楽しかったし、キレイな星も見ました」

「小学生の頃は、とにかく楽しかったです。練習の2時間前から麻生グラウンドにきて、今の駐車場がある場所で、ドッジボールをしたり、遊んだこともありました。(宮城)天が、ドッジボールがうまかったんですよ。長野や函館にも行ったし、みんなでバスに乗って、ご飯を食べて、スパイクを磨いたりしたのも楽しかったし、キレイな星も見ました」

それが、山内日向汰のフロンターレに入った頃の思い出だ。

日向汰が、フロンターレアカデミーのセレクションを受けたのは2009年11月、小学2年のことだった。

2010年度の新小学3・4・5・6年生を対象としたセレクションには、全学年で約600人が参加。そのうち新小学3年生で合格したのは3人で、そのなかに日向汰と久保建英がいた。

日向汰がU-10(小学3年・4年)、U-12(6年)の時に指導した玉置は、その日のことを覚えている。

「建英のことは、『すごい上手い子がいる』と事前に聞いていて、実際、次元が違いました。日向汰は、初めてプレーを観ましたが、とくに最近は、セレクションで淡々とプレーする子も多いなか、プレーで気持ちを表現できるというか、仕切っていたし、プレー自体もひとりで何かができる子だなっていう印象で目立っていましたね」

小学3年と4年は同じカテゴリーだが、小学3年から入るのはごく少数で、多くは小学4年からの加入となる。翌年、4年生で宮城天が加入した。

「数年前の田中碧の学年は3年生を8人と多めに獲ったのですが、3年生だけで固まってしまう傾向があったので、それ以降は少数で定着していきました」

フロンターレ公式サイトにある、アカデミーの選手紹介は2011年まで遡ることができる。トップチームと同様にオフィシャルフォトグラファーの大堀優が集合写真や個人写真を撮影している。

2011年、U-10カテゴリーのページをみると、8山内日向汰、9宮城天、10久保建英と3人のサッカー少年の笑顔が並んでいる。

この学年は、入退団の時期は選手によって違うが、他にも森璃太が今年からアルビレックス新潟、有田恵人がベガルタ仙台、浅倉廉が藤枝MYFC、常安澪がガイナーレ鳥取など、今年大学を卒業し、プロになった選手も多い。父がフットサル界のレジェンドで自らもフットサル日本代表歴がある甲斐稜人(名古屋オーシャンズ)も同期だ。久保建英は、4年生の5月からU-12(6年生)と一緒に練習し、8月にFCバルセロナのカンテラ(育成組織)との契約が発表された。

サッカーをやる上では、“負けず嫌い”な性格になり、それが自分の成長を促してくれた。やり続けることで、「最終的に勝てばいい」という考え方があるのだと23歳になった日向汰は言っていた。

幼い頃を知る指導者の話からも、そうした片鱗を伺い知ることができる。

「日向汰は、うまくなりたいという気持ちが行動に出る子で、宿題や課題を出すと、できるまでやってきました。建英もいて、たぶんライバル心はあったと思います。いや、たぶんというか、それを思っているだけというより、自分の方が劣っていることも認めた上で、すぐに何かをできるタイプではなかったけど、努力してできるまでやり続けることができました。子どもの頃は、例えば、速いとか、強いとか、大きい、という身体的なハッキリした特徴はまだなかったので、どちらかというと(田中)碧と似たタイプで、身体能力ではないところで、どう生きて、どう目指すかが大事だろう。きっと、この子に関しては、技術とか判断(能力)で生きていく選手になるんだろうな、ということは感じていました」(玉置)

あるとき、日向汰から聞かれたことがある。

「建英と僕は、何が違うんですか? 僕は判断だと自分で思っているんです」

「僕はこのとき、こう思ったけど、玉さんはどう思いましたか?って、よく聞かれましたね。ジュニア年代では最初は、ボールをストレスなく扱えるように基本技術を大事にしています。ボールを扱えるようになってくると、試合では自分たちで判断してやることも大事にしていました。プレーのイメージを共有するために映像をみせたり、日向汰とは、例えば、今この状況からここでボールを受けて、ここでターンして、ここに入った人に合わせるなど設定をして反復練習をすることもありました。わりと早熟で体が大きくなったおかげで、表現できるプレーが増えたことは彼の助けになりました。一方で、体の動きが鈍く感じて、リアクションが遅くなってしまう。そこは努力して克服したところでした。当時のU-10・U-12にはフィジカルコーチがいなかったので、僕自身も調べて勉強をしながら、足の指を鍛えるなど簡単なことではありましたが、トレーニングを教えて実践してくれました」(玉置)

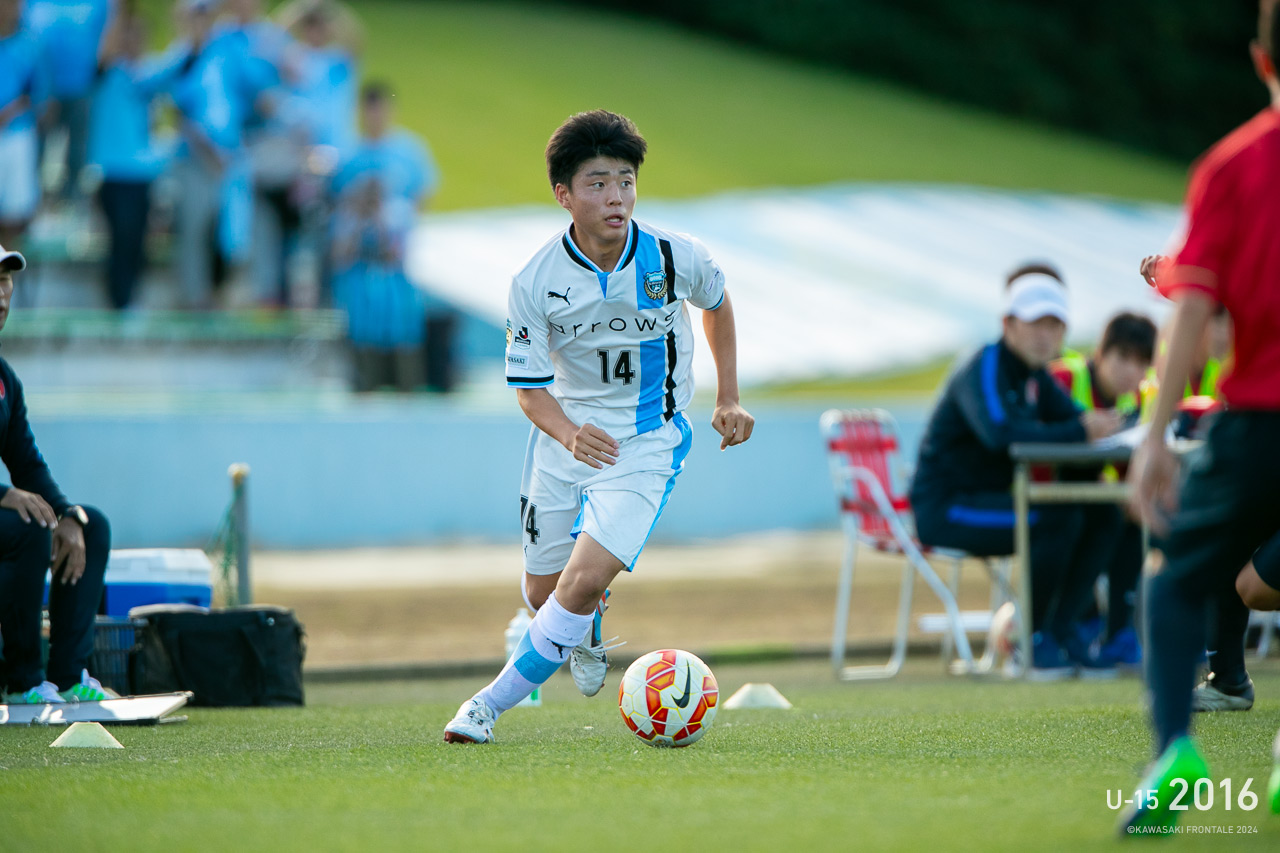

U-12時代の集大成は、第40回神奈川県少年サッカー選手権高学年中央大会だ。フロンターレU-12は、卒業間近の3月16日、日産スタジアムで横浜F・マリノスプライマリーと決勝で戦い、延長戦までもつれ終了間際に1点を決められ0対1で敗れた。この大会のトーナメント初戦となる横浜F・マリノスプライマリー追浜戦を撮影していた大堀優による公式サイト内の「1ショット日記」に、14番をつけて躍動する日向汰の写真とともに、メッセージが残されている。

“難しいゲーム展開になる前に先制点を決め、丁寧なゲーム運びで見事勝利した川崎フロンターレU-12の選手たち。ボールの位置に合わせピッチに立つ11人全員が細かくポジション修正を行う姿は撮影していても、とても気持ちが良かったです。優勝目指して一試合一試合を大切に戦って下さい”

決勝は、日向汰自身「自分が決めていれば勝てた」と今でも悔しかった試合として心に残っている。玉置にとっても思い出深い一戦になった。

「U-10の頃からF・マリノスとは大差で負けていて、少しずつ戦えるようになって、最後に選手たちの力がついた証明をさせてあげたかった。僕の力不足でした。日向汰たちとは、長い間一緒にやっていたので、時間をかけて練習しましたし、僕も楽しかったです。その頃、僕が『プロになる選手だ』と思っていたというよりは、これからどんな風に成長していくのだろうかと見守る気持ちで接していました。こうして今、プロの世界に入り、ましてやうちに戻ってきてくれた。幸せなことに指導者としての指標にもなる。こういうところまでいけるんだなと感じるものもありましたし、うれしかったです」(玉置)

ドリブルは、努力の証

小学5年生の時に担当コーチだった長橋康弘は、日向汰について聞くと、開口一番「サッカー小僧だよね」といって、思い出を話してくれた。

「自分のなかで日向汰は、とにかくドリブルにこだわってた子。リフティング、ドリブル、ボールを扱うことに対してのこだわりが強かった。小さい頃に、コーンドリブルをひたすらやっていたから、ダブルタッチで抜くことができて、すごい練習してきたなっていうことがわかりました。この学年は、うまい子が揃っていてレベルが高かった記憶があります。例えば天は、当時から華のある目立つタイプだったし、なんでもすぐにできる子でした。日向汰に関しては、最初から突出していたわけではなかったですが、負けたくないという気持ちがすごく伝わったし、サッカーが大好きで、だからこそ、たくさん練習して一番努力していたんじゃないですかね。たぶん、すごく自主練をしていたんじゃないかな」

離れたところでも自主練をしていたのは、どういうところで分かるのだろうか。

「小学生の頃って、まだボールを触りたてなので、リフティングでボールを落とさないで何回つくかとか、寝ててうまくなるものじゃないし(笑)、『練習してきたな』『しっかり時間かけたな』っていうのはすぐわかります。ドリブルもそう。日向汰は、決してスピードがあるタイプじゃなかったけど、その分、足にボールがくっついているような運び方を今でもしますよね。あれも、小学生の頃からやってましたよ。たいていの選手は走ってるときにボールをくっつけると、誰しも遅くなりますからね。そのスピードの差がないのは、日向汰の努力の証です」

長橋自身も、子どもの頃からマラドーナに憧れてドリブルが大好きなサッカー少年だったし、それがやがて選手としての武器になった経験をしていた。だから、ドリブルが大好きだった日向汰に対しても、それをサポートする気持ちが強かったという。

「小学生の頃は意図的に私自身が選手たちに求めていたところもありました。ボールを持って、まず考えるのはパスより抜くことだろう。抜いてからパスをした方がよりゴールに直結するよ、と。上(のカテゴリー)に行ったときに、周りにサポートがいないとボールを失っちゃうとなると、取られない前提で物事を考えられなくなってしまいますが、ドリブルも選択肢にあれば、相手が来てもひとり、ふたり抜けるってことをボールを持つ前に考えられますからね。あの子は、我の強さもあったし、ドリブルは譲らないっていうところがありました。技術に対してきちんと時間をかけられる子だから、もっとうまくしてあげたいなって感じさせる子だったかな、日向汰は」

話をしているうちに、当時の姿を思い出しているようで、柔和な表情でこう言った。

「そうか、日向汰は、建英とか天がいた学年でしたね。そりゃ日向汰、頑張っちゃいますね。あの子は、負けたくなかったんだと思う」

目覚め

フロンターレU-18を卒団する数か月前から、日向汰はケガ(左足第五中足骨骨折)をして手術をし、試合に出られなかった。その頃から明確に「プロになりたい」という気持ちが固まっていたので、等々力でのプリンスリーグ最終節が終わり、家族やサポーターを前に挨拶をした時、「帰ってくるとは断言できませんが、敵かもしれませんが、その時は迎え入れてください」と気持ちを伝えた。

卒団した時、心にあった気持ちは「見返したい」「やってやるぞ」というものだった。

「小学生の頃は楽しくやっていましたけど、アカデミーが終わって、振り返ったときに、もっと自分でできる部分があるという気持ちと本気でサッカーに向き合っていなかったと感じた部分がありました。そこに対して、自分が本気でやらないとプロにはなれないと思いましたし、矢印を向けてできる自信もありました」

2021年、桐蔭横浜大学2年の時にコロナ禍で中断期間があり、自分に対して矢印がハッキリと向けられた実感があった。

「自分が違いを出すために何が必要なのか考えて、生活の基盤も作れた。どんなときも走れるようにトレーニングをするようになり、筋トレも並行して、必要な筋力についても考えてやるようになりました。それから急成長したと思います」

トレーナーの関智久の元に日向汰から「肉体改造をしたいからヒントがほしい」と久しぶりに電話がかかってきたこともあったという。

「僕としては、ようやくそこに向き合えるようになったのかと思うところもありましたが、高校時代に苦しんだフィジカルを見直そうと自分なりに分析したんだろうなと感じるものがあって印象的でした」

桐蔭横浜大学サッカー部の安武亨監督は、日向汰の印象をこう振り返る。

「入ってきた頃の日向汰は、ドリブルはうまいし技術もありましたが、守備のハードワークなど本当はやれる力があるのに、そこからまだ目を背けていましたね。でも、アカデミーから大学に環境が変わり、大学リーグではハードワークしないとボールも取れないし、自分がドリブルを仕掛けるにしても相手の間合いが近くてうまくいかない。じゃあ何をすればいいかと考えるようになる。そうすると、攻撃では準備をしたり周りを見ること、よりいい位置にボールを止めることが必要になるし、守備はいかないとボールが取れない。実際、周りの先輩たちはいくし、いかなければ自分が遅れるので、テンポについていくためにはやるしかない。大学生のなかでやることで、自分で気づいて変わったんだと思います。守備ができるようになって、運動量もついて、90分間、計算できる選手になりました。それに、ボランチであれだけ持ち出せる選手はいないですからね」

アカデミー時代、攻撃面で優れていた選手だったが、学年が上がるにつれ、チームプレーに必要な守備やハードワーク、味方を使うプレーを求められる場面が増えていった。

ある時、練習場で中学生になった日向汰と久しぶりに話したことを玉置コーチは覚えているという。

「日向汰は、いい意味でも我が強かったし、好きなことや得意なことはやれる選手でした。でも、そういうことに執着しすぎて、守備とかハードワークすることにも目を向けてやらないと、後で苦しくなるかもしれないぞ、と声をかけたことはありましたね。誰しも思春期はありますし、頑張ることがカッコ悪く思えたり、いろいろ出てくる時期ですからね」

当時の自分を、日向汰は、ため息交じりに振り返った。

「違いが出せるプレーができたわけでもないのに、素直に受け入れようとせず、ハードワークができなくて、反抗したり、もったいない時間を過ごしました。“土台”がしっかりしていれば、武器はもっと出せるということにもっと早く気づければよかった」

その“土台”とは、「単純に走る部分、切り替え、球際とか汗をかく部分です。オニさんも言ってますけど、それが信頼にもつながると思います」

大事なことは、大学時代に自分に向き合ったことで、過去の経験を捉えなおすことができ、自らを変えることができたということだろう。

大学時代、チームの一員として必要な、その“土台”に目を向け手に入れた上で、持っていた技術をさらに磨き、ボランチでありながらゴールに直結する、人とは違う武器を持った日向汰は、大学リーグのなかで頭角を現し始めた。

そして、大学2年で関東大学サッカーリーグのアシスト王になる。

「大学時代は、自分の目標や夢を叶えるために何が必要か考えて実行することが楽しかった。そこに意識を向けることができたことがよかったし、自分の課題とか足りないことを克服するために考えて、トレーニングすること自体が楽しくなっていった感じでした」

すると、大学2年の終わりに、Jクラブからのオファーが届く。

二十歳の決断

フロンターレスカウトの向島は、日向汰の変化に気づいていた。

「一番最初の日向汰の印象は、U-12でF・マリノスと対戦した試合で、前に天、中盤に日向汰がいて、ふたりとも背が高くて、日向汰は、ボールを持ったらフロンターレらしい技術を出せる選手でした。アカデミー時代は、まだプレーが幼い印象があって、いいところがある分、守備のところはまだ足りていないという評価をされることがありました。大学2年の途中ぐらいから、試合を決められるとか、チームを勝たせられる面も出てきたし、日向汰の場合は、大学に行き、自覚や協調性、責任感がつきながら、技術面もフィジカル面も一緒に成長していったと思います」

既によく知られている話だが、日向汰と山田新には、同時にJクラブからオファーが届いた。その時点で、向島はふたりにまだオファーを出していなかったが、間もなくして、山田新は、進路を決めるタイミングが来て、エースストライカーとしての実績、努力できる人間性や大学時代の成長を評価してオファーを出す。

日向汰に関しては、まだ当時2年生ということもあり、向島は「アカデミーの卒業生に対して、基本的に大学4年間を通して、しっかり油断することなく大学サッカーに集中してもらいたい」という基本方針を貫くことにした。

「私としては、彼の持ち味がようやく出せてチームに貢献できるようになり、さぁ、これからというタイミングでした。可能性やイメージを描いていたなかでのことでしたが、今がタイミングではない。もう1年チームのなかで突き抜けた存在になり、最低でも3年生が終わった段階までしっかり見てからオファーを出したいと思いました。そうハッキリ本人にも伝えました」

それは、向島にとっても「賭けの面もあった」というが、日向汰本人にとっても、多少なりとも悩む選択になったのは当然だろう。いろんな人に相談しながら、「やっぱり自分はフロンターレで育ったし、フロンターレで活躍しないといけない」とオファーをもらえる成長をしようと決断する。

それは、向島にとっても「賭けの面もあった」というが、日向汰本人にとっても、多少なりとも悩む選択になったのは当然だろう。いろんな人に相談しながら、「やっぱり自分はフロンターレで育ったし、フロンターレで活躍しないといけない」とオファーをもらえる成長をしようと決断する。

「もちろん本人は目の前の話もあり、悩んだと思います。でも、日向汰もフロンターレのオファーをもらえるように頑張りますと言ってくれたので、今度は自分がそれを受け止める番だと伝えました」(向島)

3年生の夏の1か月間、フロンターレの練習に日向汰を呼んで、トップチームの環境を肌で感じてもらった。向島も、取り組む姿勢やプレーの質、感覚的にもプロのなかでやっていけるだろうということを確かめることができたし、日向汰自身もそこでの経験を大学リーグに持ち帰ることで、成長を実感することができた。

「足元の精度とか質の部分とか、うまくなったと思います。プレースピードが速かったので、大学リーグに戻ってから、相手との距離感が遠く感じるというかプレッシャーに感じなかったりしました」(日向汰)

11月にはアジアツアー(ベトナム遠征)にも参加し、ベカメックス・ビンズンFC戦で本職ではない左サイドバックでの試合出場ながらも得意のカットインからのミドルシュートを決めて、インパクトを残した。

2023年1月1日、桐蔭横浜大学は、国立競技場で開催された第71回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)で初優勝を決めた。

「絶好調だった」日向汰は、準決勝で圧巻のプレーをみせていた。

先制点は、前半アディショナルタイムにペナルティエリア外でパスを受けた日向汰が、得意のカットインからドリブルで侵入し右足を振りぬいて決めた。「あれは、大会ナンバーワンゴールだと思います。しかも、彼はボランチですからね」と安武監督も唸ったスーパーなゴールだった。延長後半アディショナルタイムには、同じ3年生の白輪地敬大(いわきFC)が決めて、決勝進出を決めた。この試合で、走行距離17.2kmを記録した日向汰は、スタンドから「むちゃくちゃ走れるな。あいつ低燃費やん」という声が聞こえてきたという。

13名もの4年生のプロ入りが内定していたなか、3年生の日向汰も中心選手として活躍した。

一緒にボランチを組んだのは、フロンターレアカデミー出身の4年生、高吉正真(ギラヴァンツ北九州)で、キャプテンだった中野就斗(サンフレッチェ広島)とは、大学の授業が昼休みになると12時30分にグラウンドに集合し、「ランシューでステップだけふたりで1時間ぐらいよくやっていました」(日向汰)。

1年違いで同じ5月30日生まれ、アカデミー、高校、大学が同じと共通点が多い山田新とは、「あのふたりはオフでも関係なく、いつもサッカーをやっていました」と安武監督が言っていた。互いに「他にやることがなかっただけ」と口を揃えることもあるが、実際は目標を叶えるために自らを律して、サッカー中心の生活を積極的に選択していたからだ。プロになってからも、その関係性は変わらず、2日オフがあった際に「1日目は日向汰と天と出かけて、翌日はやることがなくて、結局、日向汰と(麻生)グラウンドに来て、ボールを蹴って、筋トレをした」(新)という。少し考えてから、互いの関係性をこう付け加えた。

「まぁでも、サッカーに対して真面目に向き合うっていうベースはお互いにあったから、それがあった上で、日向汰と仲がいいのかなとは思います」(新)

ピッチ内での信頼関係も長い時間を共にして築いてきた。

「あいつも自分でドリブルとかでいくタイプだけど、一緒に出る時に俺から見てくれて、俺を生かして点を取らせようとしてくれる。それは、ずっと感じています」(新)

インカレ決勝は、アディショナルタイム3分表示のなか、後半47分50秒に山田新の決勝ゴールが決まった。相手チームがキックオフし、すぐ試合終了になると、日向汰はジャンプしながら走り出し真っ先に新に抱きついた。

いい仲間にも恵まれ、自身も積み重ねた過程と結果の両方が得られたインカレ優勝だった。

「うれしかったです。日本一ってめちゃくちゃ遠い目標に感じていたので。小学生の頃から、負けた後、その場で決勝の試合をみんなで観ていて、この場で戦いたいなぁと思うことも多かった。大学でコツコツと積み上げて、自分にどんどん力がついてきて、成長したなと思えたなかでのインカレでした。全試合にフル出場して、パフォーマンス自体もよかったので、自信にもなりましたし、達成感がありました」(日向汰)

こうして、2023年2月、満を持して山内日向汰のフロンターレ加入が発表された。

オファーを受けた日向汰も、オファーを出した向島も同様に「ホッとした」という。1年前の約束を無事に叶えるに至ったことに対する安堵の気持ちが互いに大きかったのだろう。

「3年生の1年間、きちんと自分の力を発揮してチームに貢献してくれ、本当によかったと思います。私自身も、もしケガをしたり出られなかったりしたら…、と心配する気持ちも正直ありました。思い返すと、日向汰が大学1年生の頃、桐蔭の試合を観に行き、そこでボール拾いをしている姿も観ていました。試合に出られないことは選手本人が一番悔しいとは思いますが、私も気になりますし、ピッチで表現してもらわないとどうにもならないので、そういう意味で日向汰は試合に出て、技術がレベルアップしただけじゃなく、精神面でも自分に矢印を向けて覚悟みたいなものがプレーに表れているのがわかるぐらい成長し、戻ってきてくれたことにホッとしたのかもしれません」(向島)

大学時代を振り返って、安武監督は、日向汰の成長をこう表現した。

「人として順調に成長してきたと思いますし、それに比例してプレーも良くなっていったと思います。外に向いていた矢印が自分に変わって、気づいたんでしょうね。人は変えられないけど、自分は変われますから。日向汰は、プレーは2年で伸び、人間性やメンタルは3年の途中から4年にかけて成長して、自分のことだけじゃなく人のことも考えられるようになって大人になりました」

日向汰にとっては、転機と成長を味わった大学生活だったと言えるだろう。

「欲を言えば、キャプテンを任された大学最後の1年間は、もっと後輩にやりやすい環境を作ったり、チームとしてまとめなきゃいけなかった部分もあったと思います。そこは心残りですけど、いま後輩たちも頑張っているし、自分がフロンターレで活躍することで後輩たちの注目度も桐蔭の価値も変わると思うので、そういうところで貢献できればと思います。そうすることで自分の成長にもつながると思って頑張りたいです」

今、フロンターレでプロ生活をスタートし、改めて学生時代を振り返って思うことがある。

「もし高校時代に戻れたら、今より成長できたのかなと思うし、もったいない時間を過ごしてしまったけど、だから今ちゃんとやらなきゃって思います。大学時代の最初は、反骨心でやっていたんですよ。見返してやるって。でも、不思議なんですよね」

そして、こう話が続いた。

「『みんなに支えられてここまで成長しました』ってよく言うじゃないですか。高校時代までは、何言ってんだってキレイごとだと思ってたんです、僕。でも、今こうして振り返ってみると、確かにそうだなって思うんです。大学時代に自分と向き合ったら、この人はこういう風にやってくれてたんだってどんどん見えてきて、いままで気づかないうちにいろんな人に支えられて、いい方向に導いてくれていたんだな、恵まれている環境にいるんだなと思えたんですね。本当にいろんな人が自分をここまで連れてきてくれたのかなと思います。そういう気持ちになれたのは不思議ですよね」

大人になり、“あの頃”を振り返って自分の未熟さに気づき、後から感謝の気持ちが大きくなるという経験は誰しもがしているだろう。清々しい表情で話す様子を見ていて、なんだか微笑ましい気持ちになった。

余談ではあるが、昨年12月に日向汰は宮城天と一緒にAnker フロンタウン生田を訪れ、幼い頃からの彼らを知るスタッフたちが出迎えてくれた。

浦上壮史が、「まず、キンちゃん(当時のU-18監督の今野章)のところにしっかり挨拶に行けよって言ったら、『はい、もちろんです』なんて日向汰は言ってましたよ」と、その様子を教えてくれた。

「その節は、すみませんでした」と今野に挨拶をしたら、「どの節のことだよ(笑)」と言われたが、こうして10年過ごしたフロンターレに日向汰は帰ってきた。

2ヵ月を経て

2024年4月7日。

J1リーグ第7節FC町田ゼルビア戦で日向汰はスタメンに選ばれた。

プレーしたのは、前半45分間で、チームは0対1で敗戦した。

4月14日、練習試合での接触プレーで軽傷ではあったが負傷し、日向汰にとっては、切り替えて「また、ここから」と前を向くタイミングにもなっていた。

全体練習後には、左右に首を振りながら、止めて、蹴るを繰り返しているのはよく見る光景だが、ある時、日向汰のすぐ横で、ボールに腰をかけた鬼木監督が見守っている姿もあった。

ある時は、相手のプレッシャーを受けながら、体の向きやボールの置き所などを意識して次のプレーにつなげるボールコントロールの練習をひたすらやっていた。

フィジカル面のトレーニングも、トレーナーやフィジカルコーチからのアドバイスも聞きながら、いろんな視点からのアプローチで体に向き合えるようになった。

「大学時代までは、この部分だけという感じだったのが、いろんなメニューを総合的に捉えて、できているのかなと思います」

チームメイトとのコミュニケーションも日向汰の向上心の刺激となり、助けになっている。

「自分から話しかけるタイプじゃないので、先輩たちと会話しながら、いろいろ教えてもらったりしてありがたいです」

大島僚太には、「どんな練習をしてましたか?」と聞いてみた。

「僚太くんは、めちゃくちゃうまいし、一番うまいので。たくさんボールに触ったっていうことと、とにかく止めることを意識してたと聞きました。それを自分のなかでかみ砕いて、自主練に取り組んだりしているので、そういうレベルにいけたらいいなと思います」

家長昭博とはクラブハウスのロッカーが隣で、町田戦から間もない時に、「どうやった?」と声をかけてくれた。

「『あんまり自分が(試合に)入れなかった』と言ったら、試合中は、ミスの部分はそれはそれ、区別して切り替えてプレーできるようになることも技術だと教えてもらいました」

6月2日。

J1リーグ第17節名古屋グランパス戦で、約2ヵ月ぶりにスタメンの座を掴んだ。

試合前、いつものようにトレーナーの関にケアをしてもらっているとき「俺、最初から全力でとばしますから」と日向汰は言った。

「町田戦はGPSの数値もそうだし、不完全燃焼で終わった試合だったので、そういうゲームを絶対にしないと強い気持ちを持って入りました」

観ていた人は、日向汰のドリブルやヒールでの股抜き、悪天候のピッチコンディションを感じさせない美しいプレーにわくわくする気持ちを抱いていただろう。

その技術のベースとなるものは、本人が長年積み重ねてきたもので、ドリブルや股抜きについても「そんなに難しいことはしていない」と答えが返ってくる。単に“ドリブルがうまい”というありきたりな表現と、おそらく日向汰自身がめざしているプレーとは釣り合っていないのかもしれない。長い時間練習してきたものが体に染みついて人とは違うボールフィーリングを生み出しているうえで、大学以降、体の使い方にもこだわるようになり、プレーを進化させてきた。その繊細な次元にまで、こちらの理解が追いついていない部分もきっとあるだろう。

その技術のベースとなるものは、本人が長年積み重ねてきたもので、ドリブルや股抜きについても「そんなに難しいことはしていない」と答えが返ってくる。単に“ドリブルがうまい”というありきたりな表現と、おそらく日向汰自身がめざしているプレーとは釣り合っていないのかもしれない。長い時間練習してきたものが体に染みついて人とは違うボールフィーリングを生み出しているうえで、大学以降、体の使い方にもこだわるようになり、プレーを進化させてきた。その繊細な次元にまで、こちらの理解が追いついていない部分もきっとあるだろう。

そういえば、安武監督が日向汰のドリブルについて「彼は周りを見て、状況把握をしながらドリブルができる。ボールを置く位置もいいので、相手は取れない。しかも、相手を見ながらリアクションでドリブルできちゃうので、あれはすごいですよ」と評していた。

「簡単なことというか、これはできるだろうなというときはやるので、そういう感覚が人よりいいのかなと思うことはあるけど、自分ではドリブル突破とか得意だとは思ってないんです。ドリブルについては、単純にボールを前に運ぶ、というか、誰かを抜いているとかじゃなくて、こうなったら、ここにボールを運べば前に進めるだろうなとか、足に当たらないところにボールを蹴るためにはどこに触るか、ということを考えてやっています。ボールを持った時の方が走りやすいというのは、あるかな。それは、小学生の頃から練習でたくさんやってきたからかもしれません。走ったら、ボールがついてくる。(技術のための)練習はたくさん必要だと思うけど、頭にイメージはあるので、自分の思い通りに身体とボールの場所が掴めればいける。だから、どうやって思い通りにボールをコントロールできるかを考えて、こういう動きやタッチがしたいから、こういうトレーニングをしようとか、ボールを触らないアプローチも大学時代にしました。もちろん、子どもの頃からずっと変わらず練習してきたコーンドリブルやリフティング、壁当てなどはベースにあると思います。それプラス、感覚をよくするために“身体を動かせるようになる”ということにも意識を向けてやってきました」

名古屋戦は、出し切った結果、66分で足を攣って交代することになったが、「次は攣らない」という課題にもつながり、また成長を誓った。

試合後、この日2ゴールを決めた家長昭博が、フロンターレにはいい選手たちがいるという話の流れから、「日向汰も頑張っていた」と言及した部分があった。

その「頑張っている」と家長の目に映る日向汰を聞いてみたかった。

「日向汰の姿をみんな見てきたと思うし、頑張ってきて、名古屋戦に抜擢され、チャンスをもらった。その頑張りを見て、自分もチャンスが来るんだろうなとか感じる選手はいっぱいいたと思う。あいつはそんなこと考えていないかもしれないけど。それに、あいつは、よう練習するんでね。それは、目に見えるところだけじゃなく、彼はやっている選手なので、そういうところもみんなの刺激になるんじゃないかと思いますし、そういう選手が活躍してくれることは、すごくありがたいというか。やっぱりやらないと成功できないと思うし、やった選手が試合に出るというのは、いい見本になると思う」

この2ヵ月間で、「成長している実感がある」という言葉を度々発していた日向汰。

自分自身に向き合う時間が多かったなかで、成長にも敏感に気づけてそれを見逃さずに感じられたのだろう。

今と未来の自分に矢印は向いている。

「攻守にわたり存在感があって、ドリブルだったり、観ている人が楽しく自分自身も楽しいと思えるプレーをどんどん出して、日本を代表する選手になりたいと思うし、スケールの大きい選手になりたい」

ボールは丸い

ボールは丸い。

その名言は、よく知られているが、日向汰は、その言葉の意味を自分なりに考えて、座右の銘にしている。

「自分がパスとかドリブルとかをする時に、ボールは丸いから、芯を捉えればまっすぐ飛ぶし、丸いからこそ物理的な回転や摩擦とかも考えて、ボールを捉えようという感覚で、“ボールは丸い”というイメージを持ってプレーしています」

まだ幼かった頃、20時になると下野毛グラウンドの照明が消えてしまうため、サッカーボールをもっと蹴りたくて、帰る途中、自転車で公園に寄り気が済むまでひとりボールを蹴っていた。

触れてきた時間の長さは、やがて丸いボールを自在に操れるようになり、自分の身体と一体化したプレーは、観ている者をワクワクさせ楽しませてくれる。

これから先も、いろいろなことを乗り越え、そのプレーの先にある未来も、きっと輝いているように──。

profile

[やまうち・ひなた]

桐蔭横浜大学より加入したルーキー。得点に直結するプレーを体現することができるチャンスメーカーだ。川崎フロンターレU-10からU-18までアカデミーで過ごし、大学での4年間でさらに成長を遂げた。努力家で常にサッカーが上手くなることだけを考えている。その先に目指しているのはフロンターレで活躍すること。ルーキーイヤーからピッチで躍動する準備を続けている。

2001年5月30日、神奈川県川崎市生まれニックネーム:ヒナ、ヒナタ