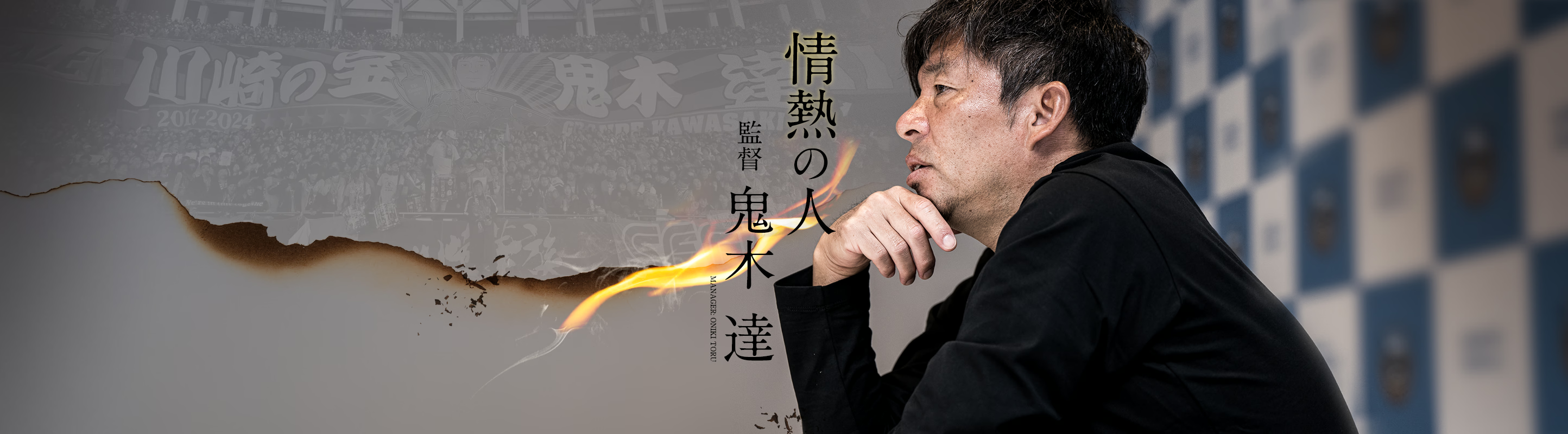

ピックアッププレイヤー 2024-vol.09 / 鬼木 達 監督

テキスト/隠岐 麻里奈 写真:大堀 優(オフィシャル)

フロンターレの選手として8年、スクール・アカデミーコーチとして3年、トップチームコーチとして7年、監督として8年。

26年間にわたって、フロンターレのエンブレムをつけ、情熱を持って、「毎日必死に」やり抜いてきた。

目的は「勝つため」。楽しみながら成長し、魅力あるサッカーを見せようとチームを牽引してきた。

シルバーコレクターと呼ばれた川崎フロンターレの監督に就任したのは2017年。

監督経験はなかったが、フロンターレをよく知る鬼木達の就任は期待感に満ちたものだった。

その年に、まるでドラマのような感動的な初優勝をし、8年間で7つのタイトルを獲得してきた。

喜びは皆で分かち合い、「優勝したときの空気を覚えていてほしい」と求め続けた。

勝つための準備を妥協せず、ありのままの自分自身で人や物事に真摯に向き合ってきた。

常に自らに矢印を向け、周囲の声に耳を傾け、その上で自分の目で見て考えて決断してきた。

その姿勢から何かを感じて受け取ったものは、それぞれの人の心に残り、育っていくだろう。

鬼木達が蒔いてきたものは、人の成長や笑顔を生み、サッカーを通じて感情を揺さぶり感動を起こしてきた。

「川崎の宝」と呼ばれ、自らも期待される喜びを知り、人に期待して、とことん信じてくれた人──。

後悔がないよう、自分で見て考え尽くした上で決断をしている

後悔がないよう、自分で見て考え尽くした上で決断をしている

鬼木達監督がフロンターレを今シーズン終了をもって退任する。

獲得したタイトルや成績は、周知のことであり、海外や日本代表でも活躍する選手たちを始め、多くの人たちに成長のキッカケを与えてきた指導者だ。

本人は、「(タイトルは)みんなで獲ったもの」と言い続け、常にベクトルを自分に向け、内省することを怠らなかった人だ。

では、鬼木監督の姿勢や言動が、どういう影響をチームや人に与えてきたのか。

日常を知り、同じ時間を近くで過ごしてきたコーチングスタッフや選手たちにも協力してもらい、少しでもその一端を届けられたらと思う。

鬼木監督に話を聞く機会があったのは、退任発表から1ヵ月後のことだった。

「退任発表の後、いろんな人から声をかけてもらったことは、ありがたいなと思います。一緒にやってきた選手たちからも連絡をもらったり、たくさんのサポーターもグラウンドに来て声をかけてくれました。昔から応援してくれていた方だけじゃなく、自分が監督になってからとか、ここ1、2年でフロンターレのサッカーを観始めて、サッカーが面白くて、生活の一部になっています、と言ってもらうこともありました。

せっかく指導者をやっているからには、そうやって人を巻き込んだり、サッカーを通じて非日常なものをどこかで与えられたらいいなと思ってきました。スポーツは筋書きのないドラマだと言われますが、時折本当に起こるじゃないですか。自分でも『やってきてよかったなぁ』『いろんな人と共有できてよかったなぁ』と思います。

だから『タイトルを7つ残してくれてありがとうございます』と言ってもらうこともありますが、自分としてはそういう意識はまったくない。タイトルは本当にみんなで獲ったものだから。実際は、毎日必死で生きてるだけで、タイトルを獲った翌日には、もう次のことが始まっていて、余韻に浸っているわけではないですから。それでも、クラブやいろんな人に貢献できていたり、影響を与えられることがあったなら、うれしいですね」

そう言ってから、こんな話が続いた。

「自分としては、一番身近にいる選手たちに、真摯に向き合うとか、情熱を持ってやるとか、毎日自分もしっかりと最善を尽くすし、選手にも最善を尽くしてもらう。そういう熱量でやることが何かにつながっていくと伝えられたらいいなと思ってやってきました。それは、コーチングスタッフに対してもそう。やっぱり一番近くでやってきた人たちに自分の仕事をしている姿を見てほしいし、認められたいという思いはある。僕は監督で、評価や決断をしなければいけない立場だからこそ、彼らをしっかり見て、絶対に見落とさないようにして、人から聞いた言葉ではなく、自分で見て決めるべきだと思ってやってきました。

監督になった2年目か3年目の途中ぐらいまではSNSとか少し見たこともありましたけど、その後は一切見なくなりました。なぜかというと、やっぱり人間は、強くないから。それは自分もそう。例えば10個いい話があって、1個批判があったとしたら、自分もそうだし人が批判されていても気分がよくないし、でも、心に残るものはそっちだったりしますから」

だから、自分の選択に納得がいくように決断は自分自身でしてきたし、その過程においては、考え尽くしてきた。それが、勝利への執念であり、一方で選手に対して誰よりも期待して愛情がある人だからこそ、心の葛藤も常にあっただろう。それでもシビアに決断することも自分の仕事だから、人をリスペクトするため覚悟を持って決めているということなのだろう。

「毎日の練習も、前日までに決まることはほとんどなくて、当日の朝まで悩んだり迷ったりして最終的に決めています。選手選考もそうで、一見、メンバーが早くに決まっているように見えて、それでシミュレーションをしていたとしても、最後の最後まで、メンバー発表をする直前まで迷っています。こういう想定でやってきたけど、こっちの選手の方が頑張っているな、とか選手の表情や取り組む姿勢や調子などを見て、ギリギリで変わることもありますから」

準備する過程において、そういう一日一日を積み重ねてきた絶対の自信がある。

「逆に言うと僕はそれがあるから、選手に自分の言葉でちゃんと言える。自分のなかで不安を抱えてしゃべっていない。相手に納得感があるかは別として、少なくとも自分が相手にしゃべるときに、自分自身は納得して話ができるようにしておきたい。後は、受け取る側の感じ方ですからね」

練習が終わった後も、ボールに座って、グラウンドで選手と話し込む姿はよく見る光景だったが、自主練習も含めて、最後までグラウンドで「目配り」している姿は、たくさんの人が見てきただろう。

「残って見るだけだったら、そうしている人も多いかもしれないけど、そこから何を感じて、何を考えるかが大事だと思っています。自分で言うのは変ですけど、僕は“見ているもの”は昔から多かったと思います。立場が監督に変わっただけで、そこは変わってない部分かもしれないですね」

例えば、こういう話はその一端だろう。

「やっぱり指導者として、こちらの要求に必死に応えようともがいている姿は、心に響くものがある。こちら側からの働きかけだけではなく、自分自身が高い目標に向かって向上心を持って取り組んでいる姿が見えることは、指導者冥利に尽きます。そういう目標がある人を手助けしたいと思うし、こちら側から『こうしなさい』と言うより、自分で意欲を持ってやる方がパワーが出ることはわかっているので、人が成長しようとする姿、チャレンジすることは、うれしいですよね。それって、自分たちにしか気づかないちょっとした変化だったりもするし、本当にちっちゃいことなんで。

例えば、『声』を出すことが大事だぞって話をしたら、他の選手にはまだ伝わるレベルではないかもしれないけど、『今日は一生懸命、声を出してるな』って自分にはわかることもある。『ここでターンしろ』って伝えたら、『今日は意識して一生懸命やろうとしてるな』とか『ターンはできるようになったけど、その先はまだ見えてないから次はそこだな』とか、いろんなものがありますからね」

人を変えようとは思わない。どう受け止めるかはその人次第

選手に対して伝えてきたことは数多くあるだろうが、「声」の重要性については、ずっと求めてきたし、「声は技術のひとつで、サッカーはチームスポーツである以上、ポジションを奪えるかどうかに関わるぐらいの武器になる」とは、以前から言い続けてきたことのひとつだ。

「声を出すこと、しゃべることは仕事のひとつですからね。例えば後ろのポジションの選手だったら、自分がミスしたから言えないとかは関係なく、仕事として言わなくちゃいけない。今は、時代的にもしゃべれる選手が減ってきているけど、発想を変えれば、しゃべることができれば、絶対的なアドバンテージになるとも言えると思います。また、自分ではしゃべって伝えているつもりでも、相手に伝わってるかどうかも大事。声で集中力が高まるということもあるし、うまくいっているときも、そうではないときも、周りがどうしたらいいか伝われば助かりますよね。

そういうこともこれまでたくさん伝えてきましたけど、どう受け止めて行動するかはその人次第だと思います。でも、今考えれば、声を出しやすい環境をもっと作ってあげられたらよかったのかもしれない、と感じる部分もあります。本当は単純な話で、人前に出て話をして、反応がなかったら誰でもやりにくいですよね。当たり前の話だけど、自分がその立場になっていないから気づかないとか、気づいていても、行動に移せない人もいるかもしれない。でも、声を発してくれた人がいて、それに反応がなかったらエネルギーが奪われてしまうという面もあると思うんです。かといって強制することではないし、チーム全員が誰かが声を発したら、応えるぐらいにしていかないといけないのかなとも思います。それでも、悔しいときなんかはみんなが(声を)発している場面もあるので、それが日常になればいいのかなと思います」

そういう話を聞いて、トップチームのコーチに就任する前、フロンターレU-18のコーチをやっていた頃にも、似たような話をしていたことを思い出した。2009年当時、こんなことを言っていた。

「人の気持ちがわかるようになってほしい。僕は、それが人間関係にしても生活にしてもサッカーにしてもすべてつながると思う。向こうから来た人に『こんにちは』とあいさつすれば、相手は気持ちよくなる。そういうことを人にしてあげられるかどうかなんです。それはサッカーでも同じで、相手の特徴をよくわかってあげれば、足が遅い選手には足元にパスを出してあげようと思うし、チームが疲れているときに俺が声を出そうとか、無理やりいくのではなくボールを大事につないで絶対に失わないようにしようとか思える。結局、サッカーも人と人との関係だから、それをわかったうえでさらに表現できるようになってほしいですね。そして、彼らが今後どういう道を歩むにしても何か残してあげられたら、と思っています」

人を変えようとは思わない。でも、信じて伝えようとしてきた。そういう器が備わっているのだろう。

「変えようとは思わないですね。それは本人次第なんで。でも、例えば人として成長したらサッカー選手としても成長するだろうな、とか、そういうキッカケとかヒントになったらいいなぐらいは思っています」

信じること

初優勝のときもそうだったが、鬼木監督が信じているから、その言動に引っ張られて、ポジティブな方向に全体がまとまって向かっていくのは、気持ちがいいぐらいに清々しかった。

その信じる原動力は、どこにあるのだろうか。

「信じる力って言ったら軽く聞こえるかもしれないけど、そのままなんですよ。信じないと始まらないっていう。それが、覚悟なんだと思います」

話を聞いていると、あらゆるやりとりのなかで、信じる力について表現していることに気づく。

「例えば、人のことを怒ることもあるけど、やっぱり根底には信じるというか、これだけ言ってもわかってくれるだろうっていうのはあるんですよ。だから、相手を怒っちゃったから大丈夫かなとはあんまり思わないんです。最後はわかってくれるだろう、と。でも、それでもわかってくれなかったら、しょうがないよな。こっちもその覚悟でやっているし。でも、なんでだか信じているんですよ」

「僕は根底に、相手を信じないで、自分が信じてもらうのは虫が良すぎるだろうっていう考えがあるんです。例えば、自分は人から認められないとか、その人のことが好きじゃないとか言う人もいますよね。振り返ってみると、僕は小さい頃から母親に『人のことを嫌うことがあったら、相手からは好かれたいとか虫のいいことを考えちゃだめよ』ってよく言われていて、そりゃそうだよなって思ったんですよね」

スタッフが見た鬼木監督(1)

「“目配り” “心配り”の人」

鬼木監督とS級ライセンス同期で、2020年から5年間コーチを務めた戸田光洋は、その姿を間近で見てきた。

「オニさんは、“目配り”の人です。よく見ています。

例えば、選手のプレーの詳細、調子の良し悪し、表情やしぐさまでも。

スタッフのこともよく見ていますし、もちろんですが相手チームの映像も。自分の目で見ることに関して妥協をしません。寝不足になろうが時間をかけてしっかり見てます。百聞は一見に如かずという言葉がしっくりきます。だからよくヘルペスができてます(笑)。

人に“目配り”をするだけではなく、自分にも“目配り”をしています。いつも自問自答して自分自身に矢印を向けています。

例えば、試合に負けてしまった後でも、人のミスを責めるのではなく、自分に何ができたか、何をすべきだったかを考えています。その考えを隣で聞いているだけでも、勉強になります。

そして“心配り”の人です。相手の気持ちを汲み取って、相手の立場に立って考え、寄り添える人です。よく選手やスタッフに声をかけるシーンを見かけます。あとでオニさんにその理由を聞くと「元気なかったからさー」とか「自信なさそうなプレーをしていたから」と言っています。

『今こうだから苦しんでるんだろう』とか『こういう風に考えたらもっと良くなるんじゃないか』など相手のことをよく考えてくれています。相手の状況をよく考えて、アプローチすることを心がけている姿をよく見ます。だからオニさんの心が、人の心を動かす瞬間を目の当たりにします。

隣にいて真のコミュニケーションも学べます。

オニさんが“目配り” “心配り”をするのは、ただ勝つことだけを目的にしているのではなく、オニさん自身がサッカーが好き、人が好きなので、「楽しませたい」「成長させたい」「勝たせたい」ということが根源にあるからだと思います。やっている人も観ている人も、もっともっとサッカーを好きになってほしいという願いも込められているように感じます。

私自身も、たくさんの“目配り” “心配り”をしてもらいました。

オニさんがどれほど私のことを見て、考えて、接してくれているかを感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。

そんな偉大な名将ですが、キャリーバックの鍵の開け方がわからない!と言って電話してくるお茶目なオニさんです」

スタッフが見た鬼木監督(2)

「自分のことをこんなにも考えてくれていると知り嬉しかった」

2017年から2023年まで鬼木監督のもとでコーチをしていた吉田勇樹(現フロンターレU-15等々力コーチ)に話を聞いた。

「僕は、選手時代にはオニさんにコーチとしてお世話になり、オニさんが監督に就任した2017年から7シーズン、トップチームでコーチをやらせてもらいました。

オニさんは、皆さんが知っているそのままの人だと思いますけど、勝利に対する執念、言葉の強さ、気配りの人、選手を見ている人などいろいろ思い浮かびます。

やっぱり勝ちに対する執念がすごくて、ひとつひとつのプレーが勝ちにつながるので、妥協をしない。監督に就任した2017年に、球際、切り替え、ハードワークをより強調して、足りていなかったことを求めましたよね。『体を動かすのは気持ちだ』という考えがあるから、『これをやれば勝てるっていうものはないけど、これをやらないと勝てないっていうのがあるよ』とよく言っていました。それはやっぱり気持ちの部分や戦う部分だということは、口酸っぱく言っていたから、それが優勝につながっていったのかなと僕は思います。

あとは、楽しむこと。選手たちものびのび楽しくやれるところもあっただろうし、僕なんて選手のときはパスの練習はつまらないって思っていたのが(笑)、コーチになってやることで上達しましたからね。

試合に向けて自分のチームの振り返りの映像も自分で見返して作るし、次の対戦相手の試合も同じ試合を何度も見返していたようです。僕は途中から相手の攻撃のセットプレーの映像を観るようになりましたが、任せてくれているけど、『ユウキ、この試合こうだったけど、どう思った?』って、オニさんも観ているんですよ(笑)。だから、任されている以上、オニさん以上に観ていないとダメだなと思っていたし、信頼してもらってやりがいを感じながら、オニさんに聞かれたら絶対に答えられるようにしようと思っていました。海外の映像も集めておいてほしいという話があって、そこも『明日のミーティングで使える?』っていつ言われるかわからないので、いつでも準備しておかないとという気持ちでやっていました。

とにかく、オニさんは妥協がないし、やるべき準備があったり、観る材料があったら全部観る。そこは徹底していました。僕は寝ないと頭が働かないタイプだから、オニさんみたいにできるだろうかと思うこともよくありました。それぐらいに、あとで後悔したくないからやれることは全部やる。そういうものは一緒にいて自分も持たせてもらったなと思います。

あと、選手のことをとにかくよく見ている。オニさんは、練習に対する取り組みはもちろん、表情とかも見ていて、元気がないなとか、家で何かあったのかなとか、そういう部分も含めてすごい見ていたし、必要だと感じたら、面と向かって選手と話をしていたのはすごいところだなと思います。シーズンのなかでのターニングポイントで、交代した選手が活躍するとか、逆に代えないでその選手が活躍するとか、その場その場で最善を考えて、選手を信じている。それはやっぱり日頃から見ているから自信をもってできるんだと思います。僕も今年はU-15等々力の2年生の監督をしているなかで、練習で細かく見ているからこそ、やってくれそうだなと自信を持って交代カードを切れたこともある。そういう部分は影響を受けたし、改めて日頃から見ておくことがつながっているんだなとわかりました。

メンバー選考や練習メニューも最後まで悩んで決めていたし、スタメン組に入るひとりをどうするか悩んで練習の様子とか顔つきまで見てギリギリで決めることもありました。後悔したくないからやるというのは、当たり前のように感じるかもしれないけど、そこまで突き詰めるのが鬼木達という人だなと思います。また、昨年、ふたりで話したときに、自分のことをこんなに気にかけてくれたり考えてくれているんだと思って嬉しかったこともありました。オニさんと一緒にやれて本当によかったし、信頼してもらっているのも伝わっていたので、この人のために頑張ろうってずっと思わせてくれました。

僕は現役時代に調子がよくてもメンバーに入れなかったときに、当時コーチだったオニさんが気づいて声をかけてくれたことがありました。だから、自分がコーチになったときもそういうことに気づける存在でありたいと思ったし、あくまで主役は選手だから、選手が躍動してプレーできるようにするのがコーチの役目なので、なるべくよくない時間は短くしてあげないといけない。あのときオニさんから声をかけてもらったことは忘れずに胸に刻んでいます。

オニさんは『楽しくやるのが一番だし、練習も楽しくやるのがうまくなる秘訣だよ』ってよく言っていたし、気配りの人なのでスタッフルームでもみんながリラックスして楽しめる環境を作ってくれていました。冗談を言い合ったりとか、オニさん自身がおちゃらけたりもするから、みんながナチュラルにいられたかな。でも、押さえるところは押さえるというか。昨年は何人かスタッフがクラブを離れたタイミングでもあったので、解散式では僕やシノさん(篠田フィジカルコーチ)は号泣してしまっていて、オニさんは、みんなの前では涙をみせなかった。珍しいなと思っていたら、その後、スタッフルームでスタッフ全員で泣きました。『本当ならそれぞれにひとことずつしゃべろうかと思ったけど、泣きそうで言えなかった』ってオニさんは言ってましたけど、全員で泣けるって大人になってなかなかない経験。素晴らしいな、やってきてよかったなって思いました」

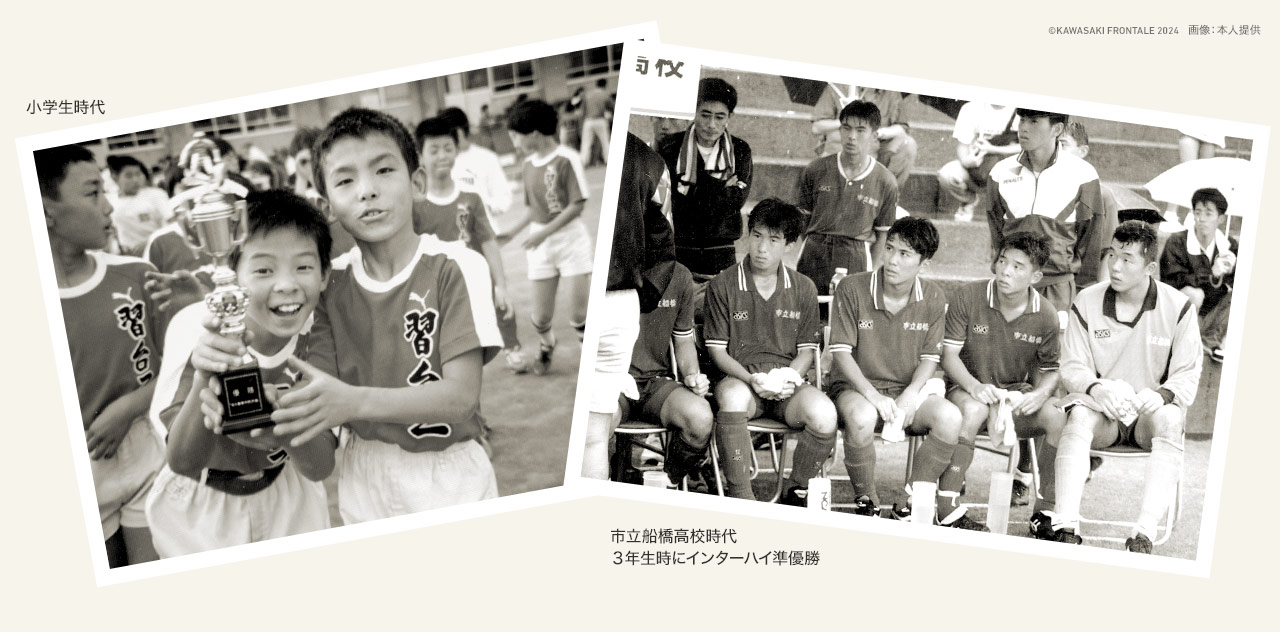

生い立ちと原点

1974年、千葉県船橋市に生まれた鬼木達は、小学3年生でサッカーを始めた。4年生で選抜チームである船橋FCにも入り、6年生のときには全日本少年サッカー大会で3位になり、優秀選手に選ばれた。

監督としての原点は、もしかしたらあの頃にあるのかもしれない。

中学でサッカー部に入った鬼木は、一度辞めている。部員も揃わず、サッカーがわかる顧問の先生もいなかった。1年生は11人揃わず、大会に出られないこともあったし、小学生時代とのギャップの大きさにやる気も落ちてしまった。そのとき、「お前がサッカーをやめてどうするんだ。お前が今の部を変えてみろ」と言ってくれた先生がいた。再びサッカー部に戻った鬼木は、環境のせいにすることをやめ、自分に矢印を向け、捉え方次第で自分が変われることを身をもって知った。3年生のときにはキャプテンを務めたが、実質的に「監督」の役割も担い、練習メニューを決め、選手をよく見て、試合に出るメンバーを決めていた。目の前の環境や状況のなかで、どうやってまとまり、どうやって勝つかを一生懸命考えて、行動に移した。

「どうやってチームをまとめるのかという難しさとか、どう伝えるかっていうことはありましたね。覚えているのは、最後の大会の前日に、普段はそんなことは言わないけど、試合に出るメンバーに『頑張ってください』って声をかけてほしいと後輩たちにお願いしたんですよ。やっぱり、そう言われたらモチベーションが上がるんじゃないかなって考えて。一応、お願いしている手前変だけど、僕にも声をかけてもらって(笑)」

船橋トレセンで偶然に布啓一郎監督に見てもらった縁から、あきらめていた市立船橋高校に進学できることになり、厳しいなかでも充実した3年間を送ると、Jリーグ元年の1993年に鹿島アントラーズへ加入。サントリーシリーズ(1stステージ)で鹿島アントラーズはいきなり優勝したが、若かった鬼木は、大きな刺激を受けた。

「それまでの僕は好きなドリブルをしていたけど、プロに入ったらうまい選手はいっぱいいて、自分のプレーが軽すぎると思って、“頑張る”ようになった。でも、さらにもう一段成果を出すためにはやっぱり技術が必要で、ジーコさんの年齢で技術が落ちないプレーを目の当たりにしたら、本物ってこういうものなんだろうなって思ったし、姿勢でも言葉でも教えてもらったことは自分の財産になった。ルーキ―時代に、ちやほやもされなかったし、試合にもなかなか出られなかったなかで、プロとはこういうものなんだと教えてもらったことは本当によかったと思います」

「川崎の宝」と呼ばれ、期待される喜びを知った

1998年に出場機会を求めて、当時JFLだった川崎フロンターレに期限付き移籍で加入。

1998年に出場機会を求めて、当時JFLだった川崎フロンターレに期限付き移籍で加入。

鬼木は不動のボランチとして縦横無尽にピッチを駆け、キラーパスを配給し、「川崎の宝」と呼ばれ、愛された。ソックスを下げるスタイルで、戦う姿勢を貫く、熱い選手だった。

1998年11月19日、博多の森球技場で行われたアビスパ福岡との一発勝負のJ1参入決定戦で、後半アディショナルタイムに同点に追いつかれ、延長Vゴールで敗戦。

「1年間このためだけにやってきたし、自分の調子もよかったから、終わった後はショックが大きくて抜け殻みたいになってしまった」

その後、鹿島アントラーズに復帰したが、2000年、J1昇格を果たした川崎フロンターレに請われ、完全移籍を果たした。

その2000年は、たった1年でのJ2降格というクラブとして苦しんだシーズンだった。

ちなみに、2000年のJ1リーグ開幕戦(アビスパ福岡戦)で、クラブにおけるJ1初ゴールを記録している。

2003年からは2年間チームキャプテンを務め、2004年にJ2優勝とJ1昇格。

現役選手として最後の数年間は、足首のケガや手術、首の痛みなどの影響もあり、2006年シーズンをもって引退をした。

2006年11月26日、鹿島アントラーズとの最終戦の前日に引退を決断した。

セレモニーで鬼木は声を振り絞るように引退表明をした。涙を流しながらだったが、それでも気持ちを伝えようと自分自身の言葉でサッカー人生に決着をつけた。

「自分自身のサッカー人生に悔いはあります。でも、人生で一番悩んで出した結論に後悔はしません」

引退後、鬼木が最初にコーチとして指導したのは、フロンターレU-12の1期生の子どもたちだった。1年後にフロンターレU-18のコーチ就任が決まり、最後の練習が終わると、子どもたちに呼ばれ、そこでサプライズで手紙を読んでくれた。「ユースで待っていてね」と泣きながら手紙を読んだのは板倉滉で、引退のとき「この先、もう自分のことで泣くことはないだろう」と思っていた鬼木の目からも涙が溢れた。

以前に、フロンターレでの現役時代を含めて、振り返ってこう話したことがある。

「移籍してきた頃は、クラブハウスの設備も整っていなくて、倉庫のようなところに筋トレの器具が3つぐらいあるような感じでした。練習の雰囲気などは甘さを感じる部分もありましたけど、真剣にやっていて、影響を受けた選手も多くいました。鹿島に戻ってからもう一回呼んでもらい、J1で期待に応えたいという思いがあって戻りました。実際は、その1年は、それぞれが頑張ろうとしていたけど、方向性がひとつにならずに力が発揮されないというところもあったし、難しかったです。でも、この世界はいいことも悪いこともあるし、結果としていい成果が出なかったとしても、それがダメだったなで終わるのか、それを生かすのかでクラブも個人も変わるものだと思うので、自分もそのときの経験を常に生かそうとしてきました。

キャプテンをやったことは、自分にとってすごくいい経験だったことは間違いないです。ケガをして全力でプレーができないときは、歯がゆかったけど、それも経験。チームをまとめるために、たとえ嫌われたとしても、とにかく勝ちたかった。

現役時代は、皆さんからすごく応援してもらい、期待されることの喜びを僕はフロンターレで味わわせてもらいました。横断幕を出してもらって、この上ない喜びだったし、その期待に応えようと思っていました。監督となった今でもそれは誇りだしうれしく思います。僕自身、指導者になっても生きている経験というか、人に期待されたり頼りにされると、人は力が発揮できる。それは、指導者として選手に期待を込めた言葉をかけられるようにしよう、ということにつながっていると思います。期待してもらったり、応援してもらったことのパワーは、僕自身は当時、そういう表現が得意ではなかったですけど、心の底からうれしかったし、すごく力になっていました」

フロンターレらしさを大事に、愛されるクラブでいてほしい

26年間フロンターレにいたなかで、創設期から常勝軍団と言われるまで、様々なフロンターレの歴史を知るひとりとして、その変遷をどんな風に感じてきたのか、これも2年前に聞いた内容を改めて記しておきたい。

「僕自身は、現役時代はどちらかというと選手はピッチで結果を出すものだという考えもあったので、ピッチ外の部分に対して(必要だと)感じきれていなかったですけど、徐々につながりができて、サポーターの数も増えて、J2時代は商店街や近所の方たちから応援されていたのが、J1になり人が増えて、熱を帯びていき、ファン感の規模とかも変わっていきましたよね。シルバーコレクターと言われていたことも含めていろんなことをクラブ全体で学びながら、ファン感やイベントもやり続けて、フロンターレの色になった。結局、最後は力になるのは『人』なので、それが重要だったように思います。

僕自身は、現役の途中ぐらいから、同じことをやっていても勝てないんじゃないか、フロンターレが力を発揮するにはフロンターレらしさが必要なんじゃないかと考えが変わっていきました。自分が監督になり、サポーターや関わる人たちからパワーをもらい、緊張感は持ちながらも、フロンターレらしさで勝負しようと思うようになりました。それは長年いたからこそ、強みや弱みを知っていたからかもしれません」

そして、改めて退任が決まった今、これから先も歴史が続いていくなかで、どんなことを感じているだろうか。

「クラブには色があります。それが、Jリーグなのか、プロスポーツなのか、企業としてなのか、いろんな枠組みがあるなかで、フロンターレという面白いクラブがあるんだ、ということは見せ続けてほしいです。監督や選手というのは、あくまで歴史の一部。僕は現場を任せられ、上に立つ立場として、自分の発想やめざすものが選手より低くなってしまったら、その時点で選手の可能性を削ってしまっていることにつながるから、常に上をめざしていたし、上をめざしたい人たちの手助けをしたいという思いでやってきました。

監督や選手はあくまで歴史の一部ですけど、一方で、クラブの歴史を支え、中心となっていくのは、クラブの中にいる人たちとサポーターだと思います。サポーターは、クラブを愛し続けている限り、クラブとともに生きていける存在なので、自分たちはクラブを支えているんだ、一緒に生きていくんだという意識を持って応援してもらえたらと思います。クラブの中の人も応援している人も年数は関係なく、クラブに対する愛情や熱量だと思います。そして、クラブもこの先長く続く歴史のなかで、もちろんいいときも悪いときもあるだろうけど、どんなときも愛されるクラブであり続けてほしい。例えば、リーグ戦でいったら1チームしかタイトルは獲れないけど、それ以外のクラブが価値がないのかといったらそんなことはないし、その価値は、クラブで働いている人たちもサポーターも、勝利以外の部分にも付加価値や魅力を感じてもらい巻き込めたり虜にしていけたら本当にいいことなんだろうなと思います。それは、結局は愛情ということになるのかもしれない。自分の子どもも応援に来て、負けてしまって家に帰ると『ちゃんとやってたの』って怒っていたりするけど、でも、結局は次の試合でまた期待して応援してくれている。そのときの悔しさとかいろんな感情はありながらも、結局は、惜しみない愛情で応援してくれたりしますよね。そういう意味でも、みんなが結果に左右されない部分でも熱量を持って、やっていけたらいいのかなとは自分は思います。

フロンターレは、地域に根差してきたことやブーイングをしないこともクラブの特徴と言われてきました。ブーイングをしたからとか、されなかったから頑張るとか、プロ選手はそういうレベルではないとは思います。

ただ、個人的に思うことは、やっぱり選手たちもプロではあるけど人間だし、自分が好きでやってきたことが職業になって、プレッシャーもかかるなかで、プレーをみんなの前で見せられる立場になれた。試合は、ある意味、発表会みたいなものだから、選手たちには楽しんでサッカーをしてほしいなと思うし、それを応援する人たちも、選手のプレーを観て楽しんでもらいたいですし、ブーイングではなく励ましの言葉で支えてもらいたいなと思います」」

Message for Oni-san~オニさんと共に過ごした日々~

「勝つために同じ志で、信頼関係を築けた」

小林 悠(2017~2019シーズン キャプテン)

オニさんとは、僕が2010シーズンにトップチームに加入し、同じタイミングでオニさんがコーチに就任した“同期”。本当に長い時間を一緒に過ごしてきました。当時のオニさんが今の僕と同じぐらいの年齢だったと知りビックリしました。

オニさんとは、僕が2010シーズンにトップチームに加入し、同じタイミングでオニさんがコーチに就任した“同期”。本当に長い時間を一緒に過ごしてきました。当時のオニさんが今の僕と同じぐらいの年齢だったと知りビックリしました。

退任が発表され、受け止めることが難しかったし、2日後のG大阪戦まで体に力が入らず「メンバーから外してください」と言おうかと迷ったぐらいでした。

それから、オニさんとやれる残り一日一日を大事にしたいと噛みしめながら過ごしてきました。僕も今37歳になり、将来、指導者になるのかなと考えると、オニさんには成長させてもらい人間性も素晴らしくサッカー選手として一番の指導者、監督だと思っているので、練習やミーティングのなかでのオニさんの立ち居振る舞いやマネジメントをより意識して見るようになりました。やっぱりすごいなと感じるのは、今年はタイトルが獲れないとわかっているなかでも、どうしたらチームが勝てるのか、最後の最後まで考えてやっているし、シーズン終盤にきてチームがひとつになっている。今ここに来て強いフロンターレのサッカーができているのは悲しいけど、オニさんのマネジメントの力だと思うし、最後まで一切手を抜かないことが結果につながっているのかな。連戦だから疲労があっても、出ている選手が頑張って途中から出る選手にバトンをつなぎ、一体感をすごく感じるし、モチベーションを全員が保つということは一番難しいけど、一番大事なことなのかなとオニさんを見ていて感じます。自分もいい状態だし残り少ない時間のなかでオニさんにどれだけ勝ちをみせられるか、練習のなかでも自分にできることはあると思うし、自分のプレーでお世話になったオニさんに恩返ししたいです。

2017年にキャプテンに就任したとき、フロンターレを優勝させるため、勝負にこだわるチームに変えるために自分がやるんだと強い気持ちを持っていました。オニさんが監督になり、似ているところもあると感じていたし、勝つための考え方や同じ方向を向いてくれているといつも感じられて心強かったし、信頼関係がずっとあったので…。こうやって話していると悲しいし、いなくなるって考えると寂しさだったり、想像がつかないです。本当に一緒にいつも戦ってくれたし、オニさんも自分を信頼してくれているのがわかったから、その信頼に応えたいという気持ちもすごくあった。選手と監督でこういう関係が築けるって本当にうれしいことだし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

例えば、チームがうまくいっていないときにポンと自分が使われるのは、オニさんが「悠ならなんとかしてくれるだろう」という思いがあるんだろうなというのはずっと感じていました。それに、タイトルを獲ってきた経験がちゃんと自分の中にあるから、日常や試合のなかで何をどうしなきゃいけないとか最低限これをしなきゃいけないというのは分かる。チームの雰囲気が少し悪かったり緩みがあったら、オニさんが言う前にその場の空気を変えられる声かけをするようにしていました。やっぱり監督であるオニさんが全部やるんじゃなくて、ピッチにいる選手たちがやることに意味がある。ずっと一緒にやっているからこそオニさんが勝つために自分が力になれると思っていたし、オニさんも選手たちを信頼して任せてくれるところもあったので、そういう信頼関係がここ数年ずっとあったかなと思います。

いいときは何も言わなくてもいいんです。だけど、勝てなくなってきたり、若い選手たちが増えてきたときには、先頭に立って言えるのは自分だという自覚があったし、自分に自信を持って行動に移すことができていたと思います。それは、オニさんと一緒にタイトルを獲ってきた経験があるからです。

オニさんの人柄とか人間性は、すごいと思います。すごいというか、もうヤバいと思います。

ACLでも選手を優先して、エコノミーで移動するとか、本当になかなかできないことだと思います。

選手のことも本当に見てくれているのもわかります。例えば昨年、試合の週の始めに、ある程度メンバーが決まっていて自分は外れるなと思っていたけど、死に物狂いでアピールしていたら、前日の発表でギリギリ滑り込んで入ったこともありました。そこであきらめるんじゃなくて、練習で少しでもアピールしている選手のことを見てくれているんだなと思いました。

あるとき、ミーティングでSNSに関しての話になって、今はネットで賞賛されることも悪いことを書かれることもある。オニさんも監督になった最初の頃はそういうのを見ることもあったけど、見るのをやめた、と。それは、絶対に自分が選手のことを一番見ている自信があるから周りの声は気にしなくなったという話でした。そういうことも選手たちには響いたと思います。オニさんは、試合に出られない選手がいたとしても、絶対に選手を見捨てるようなことはしません。絶対に。見てくれているから選手も頑張れたと思います。

フォワードとして長くやってきたなかで、いろいろなことがありました。昨年は、出たくても出られないこともありめちゃくちゃ悔しい思いもしました。でも、今年に関しては、フォーメーションが途中で4-4-2に変わったりいろいろ変化があったなかで、この対戦相手なら右の方がチャンスができそうだなとか、この対戦相手だったら2トップだけど、自分が1.5列目のような形がうまくまわるんじゃないかと思っていたときに、オニさんがそうしてくれていたこともありました。適材適所で使ってくれていたので、そういう考えも一緒だなと感じられる場面が多かったです。振り返ってみると、例えば点を取った次の試合とかスタメンで出られるかなと自信があるときに外れたりすると、オニさんがミーティングの後で、「スタートから出たい気持ちもわかるし、使おうかと思ったけど、最後の大事な場面で悠の力や経験が必要で使いたいから」と説明してくれたこともありました。昔だったらスタートから使わないフォローだろうって捉えたかもしれないけど、今年はとくに、オニさんが思うようにしてくれればいいと僕は感じていました。少し前も、ちょっと膝が痛くて、メンバーに入るかどうか微妙なタイミングだったときに、オニさんに「どう?」って聞かれて、「痛いけど、選手としてはやりたいです。でも、見ていてできないと思ったら外してくれていいです」と伝えたことがありました。「わかった。じゃあ最後、今日の練習見て決めるわ」と言われ、結局、僕はそういうときに練習で点を決めたりするので(笑)、メンバーに入りました。でもそれって、信頼関係がないと正直に話せないことで、築いてきたものを感じています。

浦和戦は、中断期間があって、絶対に(ケガ人との入れ替えで)スタートから試合に出たかったんですが試合の週の初めで先発組に入って、使おうとしてくれているんだなと思って。そこから絶対に譲りたくなかったから練習でも練習試合でも本当に隙を見せないで超集中してやっていたし、周囲から他の選手を使った方がいいだろうと思われるのもいやで、「絶対、悠でいける」と思わせたかったし、選んでくれた期待に応えたいという思いがありました。(ゴールで)期待に応えられました。

オニさんは、兄貴のような存在。そして、本当に勝負にこだわる人で、絶対に手を抜かない。試合に向けての準備とか本当に後悔をしたくないと思っているから、選手が疲れていても、ちょっと緩い空気があったら、全然終わらなくて長くなることもある(笑)。でも、それが本当にオニさんだなと思うし、そうやってタイトルを獲ってきた。ミーティングもホワイトボードにパンパンに書いてあるし、浦和戦でもミーティングで準備段階からいつもと違うアップをして全開でいけるようにするって言っていたのに、ミーティングで伝えきるからちょっと押して、渋滞にもはまって(笑)。結局、ちょっと到着が遅くなって、みんなで急げ、急げって。でも勝つために手を抜かないオニさんのことは、選手にも本気で伝わっているから、それに応えようと思わせてくれました。

本当は、僕が引退するまでオニさんに監督でいてほしかったなというのは本音です。最後はオニさんに「悠、やったな」って言ってほしかったのは心残りかな。でも、僕がこの先、引退するときが来たら、絶対オニさんが動画とかで出てきますよね(笑)。オニさんに「悠、おつかれさま。一緒に(タイトルを)獲れたことがうれしかった」って言われたら、もう。オニさんはそう言ってくれると思うし、それが想像できるぐらいの関係になれたのかな。今から想像しただけで泣きそうです。(2024年12月3日)

「優勝できていなかった僕たちの日常を変えてくれた」

谷口彰悟(2020~2022シーズン キャプテン)

2020シーズンが始まり、クラブハウスでオニさんからキャプテンの話をしていただいたことは、今でも覚えています。その前年の2019シーズンはリーグ優勝ができず、いろいろな変化を求めたいということ、なおかつ、僕自身にとってもキャプテンをやることで何か殻を破るキッカケになるんじゃないかと期待していると伝えていただきました。そのとき、正直な思いをオニさんに僕からも伝えました。もちろんキャプテンという役職を打診されることは幸せなことだし、自分にとっても成長だったり、変わるキッカケになるんじゃないかという想いがありました。ただ、海外でプレーしたいという気持ちは正直に言えばずっと心にあったので、もしチャンスがあったらその選択をするかもしれません、と伝えました。オニさんは、そういう気持ちも理解してくれていたので、話し合いの最後には「やらせてもらいます」とその場で伝えました。

2020シーズンが始まり、クラブハウスでオニさんからキャプテンの話をしていただいたことは、今でも覚えています。その前年の2019シーズンはリーグ優勝ができず、いろいろな変化を求めたいということ、なおかつ、僕自身にとってもキャプテンをやることで何か殻を破るキッカケになるんじゃないかと期待していると伝えていただきました。そのとき、正直な思いをオニさんに僕からも伝えました。もちろんキャプテンという役職を打診されることは幸せなことだし、自分にとっても成長だったり、変わるキッカケになるんじゃないかという想いがありました。ただ、海外でプレーしたいという気持ちは正直に言えばずっと心にあったので、もしチャンスがあったらその選択をするかもしれません、と伝えました。オニさんは、そういう気持ちも理解してくれていたので、話し合いの最後には「やらせてもらいます」とその場で伝えました。

キャプテンという仕事は、やっぱり難しくて、自分だけじゃなくてチーム全体を見ないといけない部分がありますが、かといって全体を見過ぎると自分のことが疎かになってしまう。そういうことをやりながら感じることもあったし、いろんなことを背負ってやったことで選手として成長できたと今でも思うし、オニさんには感謝しています。

当時は、練習後のグラウンドなどで、オニさんとよく話をさせてもらいました。戦術的なことよりも、チーム全体の雰囲気についての方が多かったように思います。「僕は、こう思うんですけど」と伝えると「あぁ、そうだよね」と言われることもあって、自分で言うのもおかしいですけど、そういう感じ方がオニさんと少し似ていると思っていました。僕自身もオニさんの考えを理解できていたところがあったと思うし、オニさんは選手をよく見ているので選手が感じていることも理解してくれていたのかなと思います。

例えば、チームの結果が出ていたとしても気になるところがあったとします。オニさんはよく「チームの結果に個人が隠れる」と表現していました。チームの結果がいいと、個人の結果やパフォーマンスから目を逸らしがちになるということ。僕もセンターバックとして後ろから見ていたので、試合の流れや、足りない部分、違和感を感じることもあって、そういう話を伝えると、「俺もそう思うんだよね」という会話をよくしていた印象があります。

そういうコミュニケーションを踏まえて、チームに自分自身がどうアプローチするか、どういう声かけをしていい方向に持って行くかということは考えて行動するようにしていました。

オニさんとは僕が2014年に加入して、コーチ時代から一緒でしたが、その頃から変わらず、人をよく見ている方でした。練習への取り組み方だったり、できていること、できていないことも含めてよく見ている。それでいて気さくで、飾らない性格で、誰とでも分け隔てなくコミュニケーションを取る方です。

ただ、一番思うことは、優勝できていなかった僕たちに、優勝するために必要なことを植え付けてくれた監督だということ。「これをやって勝てるっていうのはサッカーにはない。でも、これをやらないと勝てないっていうのはあるよ」と、よく言われました。オニさん自身から絶対に負けたくないという勝利への執念が溢れているので、それが伝染してチームを引っ張るような選手がどんどん出てきました。みんなが労を惜しまずやり、心構えや志高くやっていくこと、苦しいときに崩れない、自分たちから崩れたら終わりだよっていうのはすごく言われていたので、タイトル争いをしているなかでも勝ち切ることができました。もちろん戦術的なところもきちんと持っている監督ですが、それ以上に僕は、戦い方とか戦いに挑む姿勢や心構えをすごく植え付けてもらったなと思います。

また、個人的にはオニさんが監督になった頃から本格的にセンターバックとして取り組んだなかで、とにかくしゃべることの重要性はものすごく言われました。これって、言われてすぐできるかというとけっこう難しくて、声を出せる選手は出せるし、出せない選手はずっと出せないところもある。僕自身は最初の頃は出さなきゃと、ある意味やらされてる感じもあったとは思いますが、徐々に「こういうときは、こうしてほしい」とか「今はこうしよう」とかピッチ内で自分で判断して、決断したことを周りに伝えることがセンターバックとしてできるようになっていきました。そうすることで責任も伴うことになるし、自分の決断によってチームの結果を左右することもあるので、センターバックとして背負ってやっていくことで成長できた。僕自身も自分がリーダーとしてやっていくという心構えや気概を持ってやらないと変われないと当時感じていたし、そういう気持ちで試合に取り組むことで、声で引っ張るとかチームをコントロールすることができるようになったと思っています。本当にオニさんからは、それこそ口酸っぱく(笑)、自分の出来がいいとか悪いとか関係なくしゃべって伝えることが大事だということ、センターバックの選手としての存在感や在り方の部分は、すごく要求されたなと思います。

改めて振り返ってみても、自分自身がセンターバックとして責任感を持ってやると決めて取り組み始めてからも、たくさんミスをしましたし、自分のせいで失点もたくさんしたし、自分のせいで負けた試合もあったと思います。おそらく、オニさんが(自分を)代えた方がいいだろうなと考えたタイミングもたくさんあったんじゃないかと思いますが、それでも我慢強く使ってもらい、だからこそ見えてくるものが僕の中であったし、その分成長できた。そういうことを、今すごく感じているし、本当に感謝しています。

オニさんがもたらしてくれた勝つことへの執念や勝つために必要なことは、今のフロンターレのベースになっていることは間違いないと思いますし、もちろん数多くのタイトルを獲得したことは目に見えてわかる実績ですが、選手の立場としては、それ以上に日常を変えてくれた監督です。僕たちの基準を変えてくれたことは、簡単そうに見えるかもしれないけど、実は難しいことで、だからこそ偉大なんだと僕から伝えたいです。オニさんが次にどこでチャレンジすることになっても、オニさんには成功してほしいと心から思いますし、またそうやって取り組んでいい結果を残してほしいなという思いがあります。(2024年11月28日)

「僕以上に僕に期待してくれた」

橘田健人(2023シーズン キャプテン)

僕は、フロンターレに入ってプロ選手として自分がここまで試合に出られると思っていませんでした。オニさんじゃなかったら多分、全然違った感じになっていたと思うので、成長させてもらったなと思います。

僕は、フロンターレに入ってプロ選手として自分がここまで試合に出られると思っていませんでした。オニさんじゃなかったら多分、全然違った感じになっていたと思うので、成長させてもらったなと思います。

2021シーズンにフロンターレに加入した頃から、練習中や練習後に、サッカーの技術面や気持ちの部分について、オニさんから話をしてもらう機会がたくさんありました。

練習中も、僕のプレーで止められるシーンがよくあって、「ターンはこっち向きだ」とか「もう一個前につけられるから」などと言われて、そういうときは恥ずかしい気持ちもあったし、とにかく細かい部分に至るまで練習中も練習後も厳しく言われていました。

でも、それは自分のために言ってくれていることはわかっていたし、期待してくれているのは伝わっていたので、不思議とマイナスな気持ちにはならず、サッカーに向き合うことができたのだと思います。たくさん僕に言ってくれていたことは、ずっと変わらず期待してくれているからだと自分でも感じていました。正直に言うと、僕は期待に応えたいという気持ちが強いタイプではないと思うのですが、オニさんに対しては、この人のためにいいプレーをしたいなと自分でも意外に感じるぐらい思ったり、試合に出た時は、結果で応えたいと思っていました。

昨年はキャプテンになり1年間が長く感じたし、気持ちの浮き沈みもいろいろありましたが、1年間やり切ったことが成長にもつながったと思いますし、そこでメンタル面でも強くなれたんじゃないかと一番感じています。

自分が試合に出られないときもいろんな話をしてくれていたので、だからこそ、あんまりうまくいっていないときは悔しい気持ちが強くて、期待に応えられていなくて申し訳ないなと思うこともありました。出ているときでも出ていないときでも、高い要求をしてくれていたことは変わらなかったかなと思います。本当に甘やかしてくれなかったけど(笑)、それがあったから頑張れたのかなと思います。

「代表をめざしてやってほしいし、(代表に)ならないとダメだよ」

そう言われることもありました。

僕は、ポジティブな性格ではないというか、高い目標設定が得意な選手ではなかったので、オニさんから、「そういう考え方や行動でプレーも変わってくるから」と言われて取り組んできたところもありました。

これだけ要求されたり厳しく言ってもらったりしたのに、オニさんに対してイヤな気持ちにならないのはなんでだろうと思ったこともありました。それは、たぶんオニさんの人間性で、思いも伝わるし、熱いんですね。自分が思っている以上に、自分のことを思って考えてくれている。代表のことも僕よりも、僕になってほしいと思っている。実際オニさんに「俺の方がそう思ってるよなぁ」って言われたこともありました。だから、オニさんがいる間に(日本代表選手に)なりたかったですが、それはここからそうなれるよう頑張ります。

オニさんの勝ちに対する貪欲さは、えげつないぐらいにすごいものがありました。勝った時の喜びも大きかったし、勝てなかったときの悔しさも言葉や表情、雰囲気からものすごく伝わってきました。本当にすごいな、本当に負けず嫌いなんだなと一緒にいて感じていました。僕自身は熱いタイプではないので、そういう姿を見ると気合が入ったし、もっと頑張らないとなと思わせてもらっていました。

退任が発表されてからも、オニさんはいつものように目の前の試合に集中しようという感じだったので、考えすぎないようにしていました。でも、ACLEのタイ・ブリーラム戦に勝利した後、ロッカールームでめちゃくちゃ喜んで嬉しそうなオニさんを見た瞬間に、悲しさがうわっと込みあげてきました。

オニさんは、オニさんと一緒にタイトルを獲りたいなと思わせてくれる存在でした。だから、昨年の最後に天皇杯で優勝できたことはうれしかったです。(2024年12月2日)

「ルーキーからキャプテンまで。自分を成長させ、見届けてくれた」

脇坂泰斗(2024シーズン キャプテン)

僕にとってオニさんは、2018年に新加入で入り、まったく試合に絡めなかった頃から、14番をつけて、キャプテンになるまで成長をずっと見届けて、成長させてくれた人。そう考えると、オニさんが監督になってから一番立ち位置が変わったのは僕なんじゃないかと思います。今いるメンバーで僕の新人時代を知っているのは、オニさん、ドゥさん(二階堂コーチ)、選手だと悠さん、ソンリョンさん、アキさん、紳太郎くん、リョウタくん、アンちゃん。メンバーが変わっていくなかで、ずっとオニさんが監督で、自分を成長させてもらったのですごく感謝の気持ちがあります。

僕にとってオニさんは、2018年に新加入で入り、まったく試合に絡めなかった頃から、14番をつけて、キャプテンになるまで成長をずっと見届けて、成長させてくれた人。そう考えると、オニさんが監督になってから一番立ち位置が変わったのは僕なんじゃないかと思います。今いるメンバーで僕の新人時代を知っているのは、オニさん、ドゥさん(二階堂コーチ)、選手だと悠さん、ソンリョンさん、アキさん、紳太郎くん、リョウタくん、アンちゃん。メンバーが変わっていくなかで、ずっとオニさんが監督で、自分を成長させてもらったのですごく感謝の気持ちがあります。

最初の1年半ぐらいは、僕に足りなかった守備のところ、継続性、パワーのところなどをストレートに言ってもらい、競争する先輩たちに食らいついていくために、そういう言葉をかみ砕いてやり続ける作業を続けていました。試合に絡めるようになってからは、ダミアンや悠さんが1トップにいて、トップ下で守備のスイッチを入れるところはオニさんのもとで成長させてもらった一番のポイントだったと思います。僕は、攻撃は武器にしていたので自信をつけてやっていけばよかったですが、守備は何もできないところからスイッチを入れるところ、タイミング、相手の目線を切るなど細かく指導してもらったことで、2年目に試合に出られるぐらいにできるようになりました。

その後は2021年から副キャプテンをやらせてもらったり、日本代表に初めて追加招集で行かせてもらったりと成長させてもらいました。振り返ると、自分に足りないところと良さを両方伸ばしてもらったなと感じます。

オニさんにかけてもらった言葉はたくさん残っています。

副キャプテンになり、チームを引っ張る立場になってからは、自分が感じていることや思っていることを味方にしっかり伝えること、厳しいことを言うことをやめないでくれ、と言われたことはすごく僕の中に残っています。正直に言えば、ここ数年、練習の質が下がっているなと感じてもどかしく思っていたし、そういうことを言ったり言わなかったりする僕に気づいて、「言うのをやめるんじゃなくて、基準をお前に合わせて言わないとチームはよくならないし、それによっておまえにも責任感が生まれて成長につながって、そういうことが繰り返されて、選手ひとりひとりの基準が上がってチームが強くなっていくのが理想だよ」と言ってくれました。とくにチームがよくないときには、励ましや前向きな声と厳しく言うことのバランスは難しい面もありますが、オニさんがそう言ってくれたことで僕の迷いが晴れて、自分にベクトルを向けつつチームのことも考えられるようになりました。

14番をつけたとき、キャプテンになったとき。僕は背負っているものを乗り越えた先に自分の成長があると思っているので、そこは自分で譲れない部分もあるし、もっとやらないと、と感じて、それで空回りすることもありましたけど、そういうタイミングでオニさんが声をかけてくれたこともありました。

オニさんに対しては、年数を重ねると情って増えていくものだし、僕たちは細かいところも見えるところにいるので、人間性が垣間見えることも多く、人間・鬼木達って、どれだけいい人なんだってすごく感じます。

オニさんがミーティングで、SNSで選手にもいろいろな声が届いたりするけど、お前たち選手を一番見ているのは俺だから、俺が信じて使っている選手たちにいろんな声や意見があったとしても、俺は自信を持って使い続けるからって涙ながらに言ってくれたことがあった。それを聞いたときに、監督も選手もいろんな声や批判が出ることもあるけど、僕らを守るためにそこまで考えて言ってくれているんだな。そういうところまで考えて見てくれているのがオニさんだなって感じました。

オニさんは、監督として初めてフロンターレに星をつけた人。長い間獲れていなかったものをひとつつけることってすごく大変だと思うし、それを成し遂げて、7つの星を獲った。今では日本代表でもたくさんの選手が活躍していて、オニさんはたぶん自分で育てたとは思っていないしそんな風に言わない人ですけど、そういう選手たちの成長に、大きく関わったことは間違いないこと。また、監督は、全員に好かれる職業ではないと思いますが、これだけ選手、スタッフ、サポーター、みんなが好きになる人ってなかなかいないんじゃないかと思います。

ふと思い返してみると、僕はアカデミー(U-18)時代にトップチームの練習に参加したことがあって、当時のオニさんは、まだ30代で(ヘッドコーチになる前の)コーチだった頃で、ゲーム形式の練習にも入ってバリバリやっていたし、一緒にパス練(習)をしてもらったこともありました。U-18でもコーチをやっていたオニさんの存在を先輩たちも知っていたので「めっちゃ恐いからな」って聞いていたけど、そんなことはなくて(笑)。ふくらはぎが太いなって思ったことは今でも覚えています。そう考えると、まだ僕が17、18歳の頃に会っているんですね。

オニさんじゃなかったら、僕はどうなっていたんだろうって考えるとゾっとします。フロンターレでプロ選手になって、ルーキー時代になんとなく試合に出て中途半端な選手になる可能性もあったと思うんです。だけど、僕に足りないことをドンと突きつけてくれた。今となってはいい思い出ですけど、ルーキー時代の2018年の天皇杯ソニー仙台戦でスタメンで出て前半38分に交代した、あの悔しさは本当に忘れることはないです。だけど、その後の函館キャンプで、オニさんが練習後に僕と久野さん(当時トップチームコーチ、現U-15生田監督)と、つきっきりで3人でパス練(習)をしてくれた。試合の後は、これで終わったかも…と思った自分もいたので、見捨てられてないんだって思えました。

その後、僕はアピールをし続けて2年目に出るチャンスを掴み取りました。明確な基準があってそこをクリアしないとなかなか出られないのはフロンターレに来た選手が最初にぶつかる壁だと思います。それをよしとしていないクラブだからここまで強くなったと思いますし、ルーキーが簡単に出られてそれで勘違いしてしまうようなことも絶対にないし、それは監督やチームが作り出す雰囲気があったからです。だからこそ僕は自分の課題に向き合えたし、指標があった分、こうなりたいとか超えたいという思いで常にやってきました。

オニさんは、若い選手に対してもその選手の目先の成長より高いレベルで見極めて、それを超えたらぐんと伸びていくという基準を持っているんだろうなと感じていました。まだまだ自分は足りないけど、ここまで成長させてもらったし、その基準を作ってくれた人なので、本当に感謝してもしきれません。

オニさんとの関係性で言うと、2018年に1年目でペーペーだった僕が、2024年にキャプテンとしてオニさんを送り出せることは、幸せなことではあるのかなと思います。だけどやっぱり、キャプテンに指名してくれて、もっとチームをいい方向に向けられたんじゃないかとか、僕個人のクオリティももっとできると僕は思っているので、それができない試合が今年は多かったなという気持ちもありました。チームとして結果もなかなか出なかったシーズンでオニさんが退任することになってしまったので、やっぱり自分の力不足を感じますし、ましてや最後にケガをしてしまったので、ピッチに立てないのは本当に悔しいです。もう決まっていることだと頭ではわかっているけど、これだけ長く一緒にいて、成長させてもらった監督だからこそ、いろんな感情があるのだと思います。(2024年12月3日)

エピローグ

2024年12月8日は、どこか2017年12月2日に似ていた。

「等々力に晴れやかな青空が広がり、清々しく、選手たちが信じるサッカーを全力で表現してほしい」

そういう想いをもって、U等々力での最終戦を迎えた人は多かっただろう。

鬼木監督が就任した2017年の開幕戦で初ゴールを決めたのは、キャプテンに指名したばかりで当時29歳の小林悠。2024年の最終戦で、その小林がキャプテンマークを巻き、チョン ソンリョン、家長昭博という鬼木フロンターレで最も出場機会が多かった選手たちがスタメンに名を連ねた。

その家長と小林がゴールを決め、鬼木監督の元へ走り、選手たちの輪ができたとき、長く応援してきた人も、初めてフロンターレの試合を観た人も、「サッカーっていいな。フロンターレって素敵だな」と心が動いたのではないだろうか。

選手たちが躍動するサッカーを見せたいと思い続けた鬼木監督にとっても、どんなにかうれしかっただろうと思う。

「2017年の優勝が一番思い出にありますけど、今日はそれに負けないぐらいのいい思い出になりました」と、試合後の会見で鬼木監督は言った。

フロンターレはベテランが背中で示し、その姿勢から選手たちが学ぶということもクラブの伝統のひとつだ。この日は試合に出られず悔しい思いをした選手たちもまた、その思いを心にしまってチームの勝利のためにサポートし、その姿勢を貫いてくれた。

「新しくサポーターになった方、フロンターレのサッカーをやりたい、フロンターレで仕事をしたいと集まってくれた選手やコーチ。みんなにはもっと、フロンターレらしいサッカーを見せたかったし、もっといい形で自分も去りたかったです」

最後の挨拶でも、そう一身に自らに矢印を向けていた。

その言葉を聞いて、フロンターレのカラーや歴史を繋いでいくなかで、私たちもそれぞれの立場で表現できることもきっとあるだろうと感じた。

鬼木監督は、フロンターレ人生を真剣に生きてきた人だ。

その分だけ、別れは辛く、寂しさがあるのは自然な感情だろう。

「心残りもある」とも言っていた。

だが、必死に生きてきたことについての後悔はきっとないだろう。

そういう生きる姿勢を私たちは見せてもらった。

これまでの26年間、選手、コーチ、監督と立場は変わりながら、変わらず全力を注いできた。

悩んで引退を自ら決断したとき、「自分のなかでサッカー選手として何かを成し遂げられた感覚はない。でも、一生懸命やってきたし、サッカーがあるから自信をもって生きてこられた」と言っていた。

きっと、その人間性から、その先の人生でも何かを成し遂げるのだろうと期待した人も多かっただろう。

変化を恐れずチャレンジや刺激を求めながらも、人間としての根幹は筋が通っていてブレなかった。

2010年にトップチームコーチになるタイミングで、どういう指導者でありたいか? と聞いたときに、こんなことを言っていた。

「指導者としてどうなりたいというよりも、たとえうるさいことを選手たちに言っても、そのときは『うるさいなぁ』と思われてもいい。最後に『自分のために言ってくれてるんだな』って気づいてもらえる、そういう人間になりたい」

監督になってからも、大きな方向性や印象に残る言葉で示しながら、指導者として選手ひとりひとりと向き合い、成長を後押ししてくれた。

そして、選手だけではなく、いろんな立場で鬼木達という人間に関わってきた多くの人が「自分とオニさん」という関係性を実感することができたのではないだろうか。

これから先も「あのとき、オニさんはこう言っていたな」とか「初優勝の景色や感動は忘れられないな」など様々な思い出が糧になり、それが前を向くキッカケになったり生きる力になる人もいるだろう。

当たり前だが、生きている時間には限りがあり、そういうなかで人生をかけて勝負の世界に生きている人たちを応援できること、7つのタイトルを含めてたくさんの幸せな景色を見せてもらい、悔しかったことも楽しかったことも含めて宝物のような時間を共有できたことに感謝したい。

「自分に矢印を向けて、自分で変えられることに全力を注ぐべき」

そう鬼木監督は、よく選手たちに伝えていたという。

私たちも、これからも前を向いて、それぞれが進んでいけたらと思う。

たくさんの感動する景色を見せてもらい、心が揺さぶられるほどの感情を共に味わい、私たちは本当に幸せで、誇りに思い、そして何より楽しかったです。

最大限のリスペクトと感謝を込めて。

どこにいても、元気で。

また、笑顔で会いましょう。

profile

[おにき・とおる]

Jリーグが発足した1993年、船橋市立船橋高等学校から鹿島アントラーズに加入し、プロキャリアをスタート。1998年、当時(旧)JFLで戦っていた川崎フロンターレに期限付き移籍。翌年鹿島に復帰するも、2000年にJ1で初めてのシーズンを迎えた川崎に完全移籍。以後7年間、背番号7を背負い活躍。2003年、2004年にはキャプテンも務めた。そのガッツあふれるプレーで「川崎の宝」と呼ばれ愛されたが、次第にケガに悩まされるようになり、2006年に惜しまれつつ引退した。以降、育成・普及部コーチ、アカデミーコーチを歴任し、2010年からはトップチームのコーチに就任。風間八宏前監督の退任に伴い、2017年に監督に就任した。1年目にして悲願のクラブ初タイトルとなるJ1初優勝に導くと、2018年にはオリジナル10以外のクラブでは初となる連覇を達成。2019年のルヴァンカップ決勝では札幌との一進一退の激闘を制し、カップ戦優勝。2020年、2021年には再びJ1連覇を成し遂げるなど、川崎を強豪クラブに押し上げた。就任中の8年間には谷口彰悟、守田英正、板倉滉、三笘薫、旗手怜央、田中碧など、現在日本代表や世界のクラブチームで活躍する選手も多く指導した。

1974年4月20日、千葉県船橋市生まれニックネーム:オニ、オニさん