移籍

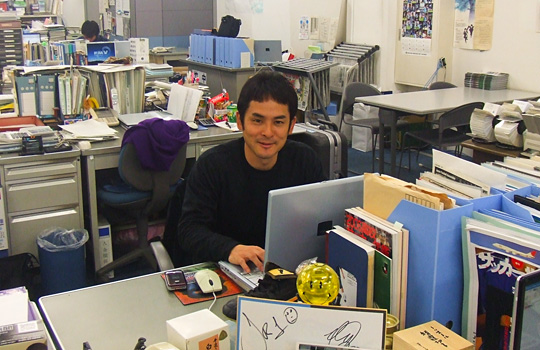

2004年がスタートしました。ご挨拶が遅くなりましたが、本年も川崎フロンターレを宜しくお願いいたします。昨年は、この「Tatsuru's チェック!」に目を通していただき誠にありがとうございました。今年は試合に関することだけをチェックするのではなくサッカーに関するあらゆる面に、もっと幅広く触れていきたいと思います。是非、皆さんから取り上げてほしいことやご意見、ご感想等をいただけたら幸いです。現役選手として経験してきたこと、フロントスタッフとしてこの2年間見て来たことを生かし、少しでも皆さんにわかりやすく伝えられるよう努力します。今年も引き続きこのオフィシャルホームページ上でお会いし、このコーナーをチェック!してください。

2004年シーズンこそ川崎フロンターレがJ1復帰できるようよう、皆さんの変わらぬ暖かい御声援をお願いいたします。

川崎フロンターレは2004年シーズンのJ1昇格に向け着々と準備を進めています。

昨年、J2リーグの中でも一番実力はあったにもかかわらず、3位(勝点1差)という悔しい結果に終わりました。J1の舞台から降格し、気がつけばJ2シーズン4年目に突入することになりました。サポーターも年々増えていて、そろそろJ1復帰しなければ、J2に染まってしまう厳しい時期になりました。

毎年、J1、J2の各チームがリーグが終了する頃から11月30日までに来季(翌年2月1日から)チームと契約するかしないかを選手に伝える「契約更新に関する通知書」を通達する義務があります。そして来期契約しない選手(0円提示)は移籍リストに掲載されチームを探すことになり、無ければ引退を余儀なくされるという厳しい状況となります。また、来期も契約したい選手とは12月からすみやかに契約交渉の場を設けます。1年間肉体的にも精神的にもハードな選手にとって1年に1回だけフロンとじっくり時間をかけて話し合うことが出来る時期であり、この契約交渉によってお互いが納得して初めて来季チームでプレーすることを約束し、「統一契約書」にサインをします。私もプロサッカー選手として11回ほど毎年契約交渉を行ってきました。やはり選手として1年の評価をしっかりと聞き、納得いく話し合いの末、チームと握手を交わすまでは安心してオフを過ごすことは出来ませんでした。ただチームによっては契約交渉の仕方が様々で、納得いく話し合いができず泣く泣くサインする選手や移籍(期限付き移籍)に発展することもよくあります。それと同時にチームは補強も進めており、他チームからの移籍で獲得する選手とも交渉を進め、新たに選手を獲得しチーム力アップを図ります。いずれにせよ、いろんなケースで移籍に発展し移籍金というものが発生します。移籍金は選手が所属していたクラブと移籍先のクラブとの話し合いにより金額が決定されます。移籍金が発生しない場合もあります。日本サッカー協会に規定されている移籍金の算出基準は上限として設定されており、すべての移籍に適用されます。よく「レンタル移籍」といわれることがありますが、正しくは「期限付き移籍」で一定の期間を過ぎた後、元のチームに戻る移籍のことをいいます。例えば昨年までヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍していた大石選手は2年間の期限終了とともに今年フロンターレに復帰しました。今年フロンターレの注目の移籍選手ではJ1に昇格したアルビレックス新潟から昨年度得点王のマルクスを獲得しました。鹿島アントラーズからは元日本代表の相馬を獲得しています。彼らの素晴らしい経験をチームに生かせれば昇格に大きく近づくはずです。

1997年に私は、清水エスパルスから川崎フロンターレ(富士通川崎)に移籍しました。プロのサッカー選手にとって移籍はよくある当たり前のことのようですが、選手にとっては家族の問題や違った環境に身を置くことで慣れるかどうか?選手たちと上手くやっていけるか?試合に果たして出場できるか?移籍は大きな問題です。当時JFLだったフロンターレは、Jリーグに昇格を目指し、Jリーグでプレー経験がある10数名近くの選手を補強しました。私自身もそのうちの一人でJリーグから下のJFLリーグでプレーすることや新たなチームに移籍することで、やる気十分の半面不安などもありましたが、自分を必要としてくれる新たな環境でプレーすることはサッカー選手にとって一番幸せなことであり、自分自身がこれから更にステップアップするためにはありがたい話で、いいタイミングだったと思います。新しい環境でプレーすることの新鮮さと、もう一度自分を見つめ直すいい機会でした。エスパルス(5年間)という居心地のよい環境がサッカー選手としての成長をストップさせてしまっていたような気がします。川崎フロンターレ(富士通川崎)に移籍してから、元々チームにいた選手たちが温かく移籍選手を迎え入れてくれたお陰で、直ぐにチームになじむことができ、迷いも不安もなくサッカーに専念し、いい雰囲気でプレーできました。プレースタイルというものは変わらなくても、移籍することでチームが目指す目標や自分自身の目標や夢がもう一度自分の中でしっかりと持てたこと、精神的にも前向きになり大きく変わった自分がそこにはありました。チームの最年長選手ということから、今までJ1で経験してきた様々なことでプラスになることは当然JFLのこのチームに伝える必要があり、進んで若い選手に感じてもらおうと、言葉だけでなくグラウンドで表現してきました。移籍することは自分がただそのチームに移っただけのことではなく、他の選手たちやチームに関わる人たち、そして家族や自分を応援してくれている人たちにも大きく影響を与えるものです。今年新潟から移籍してきたマルクスはJ2で2年連続得点王に輝きチームのJ1昇格に大きく貢献しフロンターレに移籍してきました。今までの実績から当然チームはマルクスに大きな期待を寄せることでしょう。彼自身も「チームのためサポーターのためにたくさんのゴールを奪いJ1昇格に貢献したい、個人的にはジュニーニョと競い3年連続得点王を目指しベストを尽くす」と早くもしっかりとした目標を掲げてくれました。彼の移籍によってポジション争いも熾烈になるが、特にFWの若い選手たちは何か学ぶものがあるのではないでしょうか。

移籍は選手にとって転機とも言えるほどの大事な選択であり、移籍先のチームにとっても選手への期待は大きく、その期待に答えるのも裏切るのも自分自身の努力次第になります。選手自信の特徴でもあるプレーを変える必要はありませんが、今までのチームでの考えより、これからのチームでの考え方や、やり方に耳を傾け、お互いが理解し合って、どんな仲間とでも合わせることができなければいい選手とはいえません。監督が望むものと異なっていたり、他の選手と合わなかったり、いつになっても選手の特徴がチームに生かせなければ当然試合のできる場を求めてまた移籍を繰り返すことになる。選手とチームの双方にとって移籍がいい結果となれば、こんな素晴らしいことはないでしょう。

今回は王禅寺小学校で収録を行いました。2年1組チームは10mからキック、フロンターレチームは20mからキックして10本のピンを狙い、全員のピンを倒した合計の多いチームが勝利です。20mという距離は予想以上に遠く、またレーンの幅も狭いためカーブを描けることも難しく、小学生相手とはいえいい勝負になるため番組的にも盛り上がります。私の調子は少しずつ上昇し個人的な最高記録7本を出すことが出来ました。番組的にこのコーナーの主役が不調ではいけません。とりあえず今回は20対10で勝利しフロンターレの面目が立ちました。遊びの勝負とはいえコーチたちも子供のように喜び、時には真剣な表情になったり、このコーナーを楽しんでいます。フロンターレチームとしては、まだまだ安定感がなく今後の勝負に不安はありますが…

今回は王禅寺小学校で収録を行いました。2年1組チームは10mからキック、フロンターレチームは20mからキックして10本のピンを狙い、全員のピンを倒した合計の多いチームが勝利です。20mという距離は予想以上に遠く、またレーンの幅も狭いためカーブを描けることも難しく、小学生相手とはいえいい勝負になるため番組的にも盛り上がります。私の調子は少しずつ上昇し個人的な最高記録7本を出すことが出来ました。番組的にこのコーナーの主役が不調ではいけません。とりあえず今回は20対10で勝利しフロンターレの面目が立ちました。遊びの勝負とはいえコーチたちも子供のように喜び、時には真剣な表情になったり、このコーナーを楽しんでいます。フロンターレチームとしては、まだまだ安定感がなく今後の勝負に不安はありますが… 日本の子供たちとは、環境の面で大きな違いがあり、路上で、裸足でサッカーをすることは難しい。足が痛くなるような場所でわざわざサッカーをすることはない、裸足で足が痛くなるまでボールを蹴る必要もない、足が冷えるまで裸足でいる必要はない。しかし、小さい頃から裸足でボールリフティングなどのボールコントロールを重視することは、サッカー選手として重要な要素を養うことができる。また、家で靴下やスリッパで過ごしているより、できるだけ裸足で生活することを心がけることで健康増進などのいい効果も得られるのではないか。

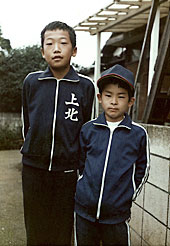

日本の子供たちとは、環境の面で大きな違いがあり、路上で、裸足でサッカーをすることは難しい。足が痛くなるような場所でわざわざサッカーをすることはない、裸足で足が痛くなるまでボールを蹴る必要もない、足が冷えるまで裸足でいる必要はない。しかし、小さい頃から裸足でボールリフティングなどのボールコントロールを重視することは、サッカー選手として重要な要素を養うことができる。また、家で靴下やスリッパで過ごしているより、できるだけ裸足で生活することを心がけることで健康増進などのいい効果も得られるのではないか。 私がサッカーを始めた静岡県藤枝市にある青島サッカー少年団は、毎年、夏と冬に東京都練馬区にある上石神井北小学校とサッカー交流を行っていた。入団した小学校3年生の夏には、私たちの住む藤枝市に上北小がやって来て、選手たちの家に宿泊し、冬には青小の私たちが彼らのところに行って、各選手の家に宿泊させていただき選手の家族と過ごした。勿論サッカーの試合がメインであり、お互い勝負にこだわり白熱した試合がいつも行われた。上北小の子供たちの成長が自分たちの刺激にもなっていたため、練習の成果を見せるためにも、半年に1回の再会を心待ちにしていた。その他にもよみうりランドでの大会への参加など小さい頃から、チームで遠征し違う環境で生活し違う地域の子供たちと試合を行った。

私がサッカーを始めた静岡県藤枝市にある青島サッカー少年団は、毎年、夏と冬に東京都練馬区にある上石神井北小学校とサッカー交流を行っていた。入団した小学校3年生の夏には、私たちの住む藤枝市に上北小がやって来て、選手たちの家に宿泊し、冬には青小の私たちが彼らのところに行って、各選手の家に宿泊させていただき選手の家族と過ごした。勿論サッカーの試合がメインであり、お互い勝負にこだわり白熱した試合がいつも行われた。上北小の子供たちの成長が自分たちの刺激にもなっていたため、練習の成果を見せるためにも、半年に1回の再会を心待ちにしていた。その他にもよみうりランドでの大会への参加など小さい頃から、チームで遠征し違う環境で生活し違う地域の子供たちと試合を行った。 小柄な選手は、自分を生かす努力が必要で、大柄な選手が敵わない何かを持っていれば十分戦えるはずだ。その何かは、ボールを運ぶ・止める・蹴るという技術的なことであったり、走るスピードがあったり、様々な状況での判断するスピードが速かったり、局面での発想や想像力が豊かだったりもするが、「賢さ!」というものがあってこそ高い技術などを発揮できると思う。例えば、守備をしているとき、自分のマークする相手は勿論ケアーする。しかし、ケアーしながらも 「この相手からできるだけ離れてやろう!」、「攻撃に切り替わったとき相手を混乱させてやろう!」と、いつも攻撃のことを考えながら準備しておくことも必要だ。味方選手がボールを奪った瞬間には、できるだけ相手から離れた有利なポジションでボールをもらったり、相手の裏のスペースに向かって既に飛び出している必要がある。相手のマークが離れていれば時間があり、大柄な選手に潰される心配もない。前を向いてプレーすることができれば自分の良さをもっともっと引き出せるかもしれない。

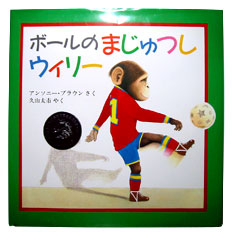

小柄な選手は、自分を生かす努力が必要で、大柄な選手が敵わない何かを持っていれば十分戦えるはずだ。その何かは、ボールを運ぶ・止める・蹴るという技術的なことであったり、走るスピードがあったり、様々な状況での判断するスピードが速かったり、局面での発想や想像力が豊かだったりもするが、「賢さ!」というものがあってこそ高い技術などを発揮できると思う。例えば、守備をしているとき、自分のマークする相手は勿論ケアーする。しかし、ケアーしながらも 「この相手からできるだけ離れてやろう!」、「攻撃に切り替わったとき相手を混乱させてやろう!」と、いつも攻撃のことを考えながら準備しておくことも必要だ。味方選手がボールを奪った瞬間には、できるだけ相手から離れた有利なポジションでボールをもらったり、相手の裏のスペースに向かって既に飛び出している必要がある。相手のマークが離れていれば時間があり、大柄な選手に潰される心配もない。前を向いてプレーすることができれば自分の良さをもっともっと引き出せるかもしれない。 また、この映画と似た 「ボールのまじゅつしウィリー」というサルが主人公の絵本がある。私は、サッカーに関する絵本だったため興味があり、思わず購入した。娘が小さいときには、この本を何度も読んであげていたが、また近々息子(もうすぐ2歳)にも読んであげたいと思う。是非、小さいお子さんがいる方はチェックしてみてください。

また、この映画と似た 「ボールのまじゅつしウィリー」というサルが主人公の絵本がある。私は、サッカーに関する絵本だったため興味があり、思わず購入した。娘が小さいときには、この本を何度も読んであげていたが、また近々息子(もうすぐ2歳)にも読んであげたいと思う。是非、小さいお子さんがいる方はチェックしてみてください。 選手たちはサインや写真撮影に気軽に応じてくれたり、ミニゲームやステージでのクイズでハッスルしたり、飲食など出店コーナーの店員になって商品を販売したり、ピッチ以外での一面も見ることができます。

選手たちはサインや写真撮影に気軽に応じてくれたり、ミニゲームやステージでのクイズでハッスルしたり、飲食など出店コーナーの店員になって商品を販売したり、ピッチ以外での一面も見ることができます。

藤枝に帰郷した際、お土産は一般的に静岡で有名な「お茶」であったり「うなぎパイ」が無難なところだ。しかし、藤枝にも自慢できるサッカーに関係するお土産があったことを思い出した。それは「サッカーエース最中!」だ。サッカーボールの形をしていて中には粒あんが入っているが、とにかくボールの形が妙に美しくリアルで珍しい。

藤枝に帰郷した際、お土産は一般的に静岡で有名な「お茶」であったり「うなぎパイ」が無難なところだ。しかし、藤枝にも自慢できるサッカーに関係するお土産があったことを思い出した。それは「サッカーエース最中!」だ。サッカーボールの形をしていて中には粒あんが入っているが、とにかくボールの形が妙に美しくリアルで珍しい。

サッカーというスポーツで考えてみれば、いつも味方に心のこもった(相手がほしい場所に)正確なパスを出してあげることで、味方はコントロールがしやすく再び自分にも心のこもったいいパスを返してくれる、その結果、自分は貴重なゴールを決めることができる。最初に自分が味方に心のこもったパスを出さなければ味方はコントロールが悪くなり自分には再びいいパスが返ってこなかったはず、パスの質が悪ければ勿論ゴールを決めることは難しく喜びは味わえなかった、というようにマナーとは自分自身だけではなく焦点は相手が必ず関係してくるということ、自分がされて嫌なことは他人にはしないこと、スムーズに物事を進めるために思いやりをもって行動することだ。一方通行ではコミュニケーションもとれず試合は成立しない。またトラブルが起きたら反省する気持ちを持っていなければ、また同じ繰り返しで、いつになっても成長しない。周囲が幸せになるために自分から相手に何かをして、その結果相手がプラスになることで自分の評価や印象がよくなり、思いもよらない喜びや幸せが自分自身に帰って来る。

サッカーというスポーツで考えてみれば、いつも味方に心のこもった(相手がほしい場所に)正確なパスを出してあげることで、味方はコントロールがしやすく再び自分にも心のこもったいいパスを返してくれる、その結果、自分は貴重なゴールを決めることができる。最初に自分が味方に心のこもったパスを出さなければ味方はコントロールが悪くなり自分には再びいいパスが返ってこなかったはず、パスの質が悪ければ勿論ゴールを決めることは難しく喜びは味わえなかった、というようにマナーとは自分自身だけではなく焦点は相手が必ず関係してくるということ、自分がされて嫌なことは他人にはしないこと、スムーズに物事を進めるために思いやりをもって行動することだ。一方通行ではコミュニケーションもとれず試合は成立しない。またトラブルが起きたら反省する気持ちを持っていなければ、また同じ繰り返しで、いつになっても成長しない。周囲が幸せになるために自分から相手に何かをして、その結果相手がプラスになることで自分の評価や印象がよくなり、思いもよらない喜びや幸せが自分自身に帰って来る。 「原点!」は人により様々で時間や形も異なる。現在、フロントとしてチーム強化に携わる以上、現役を引退して新しいサッカー人生をスタートしたときの気持ちは忘れたくはない、スーツを着用し満員電車で通勤した1年間は引退した私にとって、また違った、もう一つの「原点!」でもある。それは、いつになっても初心を忘れないためにも1年間自分で決めて続けたことだった。人それぞれ様々な原点がある、その原点を理解しているか?自分が大切にしているものがあるか?自分自身の「原点!」を考えてみて理解しておくことは必要なのではないか。

「原点!」は人により様々で時間や形も異なる。現在、フロントとしてチーム強化に携わる以上、現役を引退して新しいサッカー人生をスタートしたときの気持ちは忘れたくはない、スーツを着用し満員電車で通勤した1年間は引退した私にとって、また違った、もう一つの「原点!」でもある。それは、いつになっても初心を忘れないためにも1年間自分で決めて続けたことだった。人それぞれ様々な原点がある、その原点を理解しているか?自分が大切にしているものがあるか?自分自身の「原点!」を考えてみて理解しておくことは必要なのではないか。

インドネシアリーグはサッカー自体とても人気がありプレーは激しい、外国人は5人まで出場でき、技術が高い選手も多く、とにかくよく身体を張って頑張る。そして、何といっても熱狂的なサポーターアレマニア(アレマサポーター)の存在が脅威だ。アレマニは、インドネシア協会からベスト・サポーター賞を受賞している。インドネシアの田舎でサッカーがこれほど盛り上がっていたことは驚きだった。特にアウェイでは、そう簡単には勝たせてもらえない相手だと実感した。今でもサポーターの歌が耳に焼きついて離れない。最初のインドネシアで、いきなり度肝を抜かれた視察だった。

インドネシアリーグはサッカー自体とても人気がありプレーは激しい、外国人は5人まで出場でき、技術が高い選手も多く、とにかくよく身体を張って頑張る。そして、何といっても熱狂的なサポーターアレマニア(アレマサポーター)の存在が脅威だ。アレマニは、インドネシア協会からベスト・サポーター賞を受賞している。インドネシアの田舎でサッカーがこれほど盛り上がっていたことは驚きだった。特にアウェイでは、そう簡単には勝たせてもらえない相手だと実感した。今でもサポーターの歌が耳に焼きついて離れない。最初のインドネシアで、いきなり度肝を抜かれた視察だった。

現役引退後の2002年から約5年間、私自身がこれまでサッカーを通して経験し感じてきた様々なことを、この「Tatsuru's チェック!」で書かせていただきました。理解しづらい文章など多々あったかもしれないとは思いますが、それでも本当に多くの方々にご愛読いただきました。そして沢山の温かいご感想もいただけたことは、とても嬉しく思っています。

現役引退後の2002年から約5年間、私自身がこれまでサッカーを通して経験し感じてきた様々なことを、この「Tatsuru's チェック!」で書かせていただきました。理解しづらい文章など多々あったかもしれないとは思いますが、それでも本当に多くの方々にご愛読いただきました。そして沢山の温かいご感想もいただけたことは、とても嬉しく思っています。